Dengarkan Artikel

Oleh Hendriyatmoko

Guru SMK Muda Cepu dan (Anggota Satupena Kabupaten Blora)

Matahari sudah sepenggalah saat Lena selesai membantu ibunya memanen cabai di lereng pegunungan. Jemarinya yang cekatan memetik satu per satu cabai merah, meski sesekali perih karena terkena luka goresan ranting kering. Ibunya, Bu Warti, menoleh dan tersenyum tipis, “Istirahat dulu, Len. Ibu lanjutkan.”

Lena mengangguk pelan dan berjalan ke gubuk kecil tempat mereka menaruh perbekalan. Ia mengambil air putih dan sebungkus nasi dengan lauk tempe goreng. Dari kejauhan, pemandangan kota kecil di bawah bukit terlihat samar. Di sanalah Lena bersekolah, berjalan kaki sejauh lima kilometer setiap pagi.

Di sekolah, Lena bukan siapa-siapa. Ia hanya dikenal sebagai anak buruh tani, yang selalu memakai sepatu tambal dan seragam pudar. Tapi kecerdasannya membuat guru-guru menyukainya. Hanya saja, teman-temannya, terutama Isa dan Endang, sering mengolok-oloknya. “Eh Lena, kamu habis pupuk tanaman, ya? Bau banget,” celetuk Isa di lorong kelas. Disambut tawa Endang dan Ida.

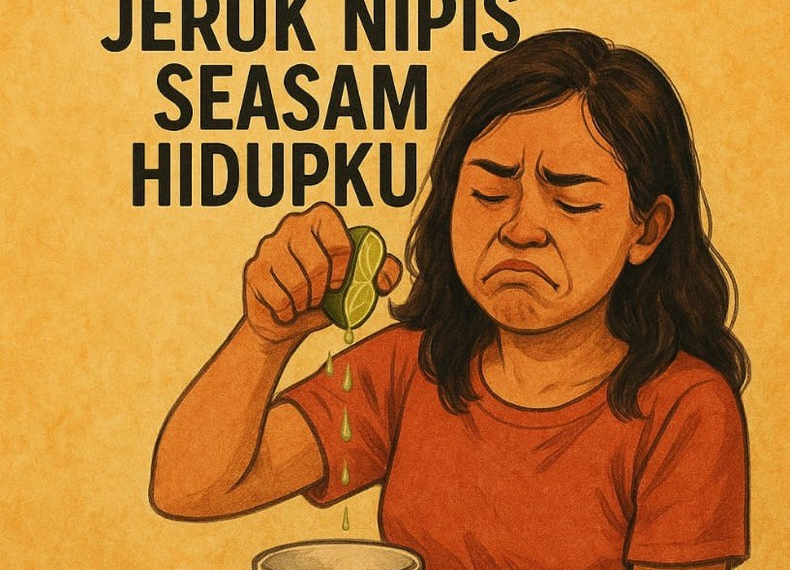

Namun Lena sudah kebal. Baginya, ejekan hanya seperti perasan jeruk nipis: asam, perih, tapi bisa menguatkan kalau kau tahu caranya.

Hari itu, sekolah kedatangan siswa baru dari kota: Sony. Rambutnya rapi, jam tangannya mahal, dan sepatu putihnya masih bersih mengilap. Seluruh kelas heboh, apalagi Laras yang langsung berusaha mendekatinya. Tapi Sony justru tertarik pada Lena, murid paling diam dan paling rajin di kelas.

“Nama kamu siapa?” tanya Sony saat duduk di bangku sebelah Lena.

“Lena,” jawab gadis itu, setengah heran.

📚 Artikel Terkait

“Kamu pintar ya. Aku lihat tadi kamu bantu guru matematika.”

Lena mengangguk, canggung. Tak terbiasa diajak bicara oleh orang seperti Sony.

Hari-hari berikutnya, hubungan mereka makin dekat. Sony mulai ikut pulang bersama Lena, bahkan membantu membawakan buku-bukunya. Jery dan Tomi yang tadinya menyendiri, kini ikut bergabung karena penasaran melihat Sony lebih sering dengan Lena ketimbang Laras atau yang lain.

Namun kedekatan itu jadi bahan gunjingan. “Gila ya Lena, ngarep banget bisa naik derajat,” ujar Ida sinis. Tapi Sony tetap bertahan.

Suatu hari, Sony diajak Lena berkunjung ke rumahnya di lereng gunung. Rumah bambu beratap seng tua itu berdiri sederhana di antara kebun kopi. Ayah Lena menyambut dengan senyum tulus, ibunya menyuguhkan teh hangat dan potongan jeruk nipis.

“Maaf cuma ini adanya,” kata Bu Warti.

Sony meminum perlahan. “Ini teh terenak yang pernah saya minum,” katanya tulus. Lena hanya tersenyum, matanya sembab. Ia tahu, hidupnya mungkin seasam jeruk nipis. Tapi dengan orang yang tulus, rasa asam pun bisa jadi kenangan manis.

Namun tak lama, Sony harus kembali ke kota. Ayahnya memindahkan dia ke sekolah internasional. Di terminal, Sony menyerahkan secarik kertas pada Lena.

“Aku mungkin jauh, tapi aku gak akan lupa kamu. Tetap jadi Lena yang kuat. Aku akan kembali suatu hari nanti. Tunggu aku.”

Lena hanya mengangguk. Hujan turun deras. Air mengaburkan wajahnya, entah karena hujan atau air mata.

Dan sejak itu, Lena makin giat belajar. Ia tahu, perasaan tak bisa menjamin masa depan, tapi harapan bisa.

Karena meski hidupnya seasam perasan jeruk nipis, Lena percaya: rasa asam bisa menyembuhkan luka, menguatkan tubuh, dan mendewasakan jiwa.

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini