Dengarkan Artikel

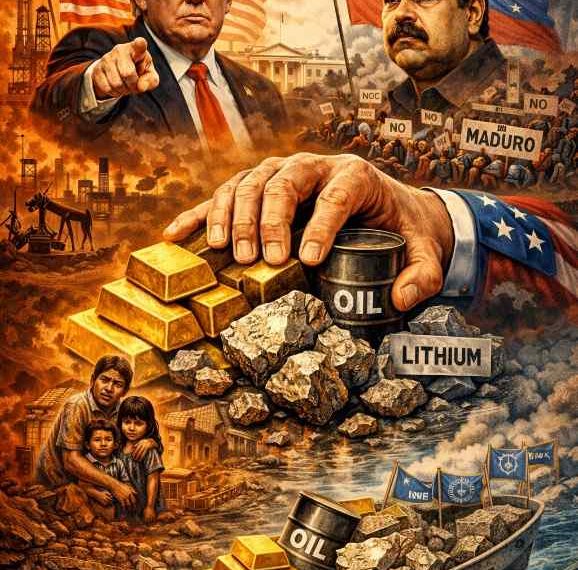

Venezuela Dan Nafsu Imperium Atas Sumber Daya (MembacaVenezuela dalam Bayang-Bayang Kolonialisme Gaya Baru)

Oleh: Dr (Cand) Muhammad Abrar, M.E

Dunia modern gemar menyebut dirinya telah memasuki era pascakolonial. Penjajahan dianggap usai, ketika bendera asing diturunkan dan pemerintahan lokal berdiri di istana-istana nasional. Namun sejarah tidak pernah sesederhana itu. Kolonialisme tidak mati; ia berevolusi. Ia menanggalkan wajah kasar kekerasan fisik dan menggantinya dengan mekanisme yang lebih halus, lebih canggih, dan jauh lebih sulit dikenali.

Venezuela adalah salah satu panggung tempattransformasi itu dipertontonkan secara telanjang. Dalam wawancara dengan Sky News, Alfred de Zayas mantan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan kritik yang mengguncang narasi arus utama. Ia menegaskan bahwa sikap keras Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro tidak berakar pada kepedulian terhadap demokrasi atau kemanusiaan, melainkan pada kepentingan ekonomi strategis yang sangat besar.

Pernyataan ini bukan tuduhan emosional, melainkan pembacaan realistis atas sejarah panjang hubungan antara kekuasaan global dan negara-negara kaya sumber daya. Venezuela bukan sekadar negara dengan instabilitas politik. Ia adalah simpul geopolitik dunia. Di bawah tanahnya tersimpan cadangan minyak terbesar di planet ini. Energi yang selama lebih dari satu abad menjadi darah kehidupan kapitalisme global.

Selain itu, Venezuela juga memiliki emas, koltan, dan litium mineral strategis yang menentukan masa depan teknologi, industri militer, dan transisi energi global.

Dalam sistem dunia yang masih digerakkan oleh logika akumulasi, kekayaan semacam ini jarang dipandang sebagai hak bangsa, melainkan sebagai “aset global” yang harus dapat diakses oleh kekuatan dominan.

Di sinilah kolonialisme gaya baru bekerja. Tidak lagi melalui pendudukan langsung, tetapi melalui pengondisian struktural. Ketika suatu negara memilih jalur pembangunan yang tidak sejalan dengan kepentingan pasar global atau kekuatan besar, ia segera diposisikan sebagai “masalah internasional”. Krisis ekonomi dibingkai sebagai kegagalan rezim. Ketegangan politik dipersepsikan sebagai ancaman stabilitas global, dan penderitaan rakyat digunakan sebagai alasan moral untuk campur tangan.

Narasi demokrasi memainkan peran sentral dalam mekanisme ini. Demokrasi, yang seharusnya menjadi nilai emansipatoris, direduksi menjadi alat legitimasi. Ia tidak lagi berbicara tentang kedaulatan rakyat, melainkan tentang kesesuaian suatu rezim dengan kepentingan geopolitik tertentu.

Ketika sebuah pemerintahan terpilih secara elektoral tetapi tidak patuh pada arsitektur kekuasaan global, legitimasi politiknya dipertanyakan. Sebaliknya, rezim yang represif dapat ditoleransi selama ia menjamin stabilitas investasi dan aliran sumber daya.

📚 Artikel Terkait

De Zayas menyebut bahwa Amerika Serikat tidak memilih jalur kerja sama yang adil atau perdagangan setara dengan Venezuela. Sebaliknya, yang ditempuh adalah strategi delegitimasi dan tekanan sistemik: sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan perang narasi. Inilah bentuk kolonialisme tanpa pendudukan penaklukan melalui kelaparan ekonomi, bukan invasi militer terbuka.

Sanksi, dalam kerangka ini, bukan instrumen netral. Ia adalah senjata politik. Dampaknya tidak jatuh pada elite kekuasaan semata, melainkan menghantam rakyat biasa: akses terhadap pangan, obat-obatan, energi, dan layanan dasar.

Ironisnya, penderitaan yang dihasilkan oleh sanksi inilah yang kemudian dijadikan bukti kegagalan rezim, sehingga siklus intervensi terus berulang. Kekerasan struktural ini jarang disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena ia dilakukan atas nama moralitas itu sendiri.

Kasus Venezuela memperlihatkan paradoks besar dunia kontemporer: kemanusiaan sering kali menjadi bahasa legitimasi bagi kebijakan yang justru memperdalam penderitaan manusia. Demokrasi dijadikan topeng etis untuk menutupi kepentingan ekonomi yang tidak pernah netral. Dalam logika imperium, nilai hanya penting sejauh ia berguna.

Pola ini bukan anomali, melainkan bagian dari struktur global. Dari Iran hingga Libya, dari Irak hingga Kongo, sejarah modern dipenuhi contoh bagaimana negara-negara kaya sumber daya mengalami tekanan politik yang dibungkus dengan narasi moral.

Nama dan konteksnya berubah, tetapi logikanya tetap sama: siapa yang menguasai energi dan mineral, ia menguasai arah dunia. Venezuela, dengan demikian, harus dibaca bukan sebagai kasus deviasi, melainkan sebagai cermin. Ia memantulkan wajah dunia yang belum selesai dengan masa lalunya.

Dunia yang berbicara tentang kebebasan, tetapi takut pada kedaulatan sejati. Dunia yang memuja demokrasi, tetapi mencurigai pilihan rakyat ketika hasilnya tidak sesuai dengan kepentingan global.

Kolonialisme gaya baru tidak membutuhkan gubernur jenderal atau bendera asing. Ia bekerja melalui lembaga keuangan internasional, rezim sanksi, media global, dan bahasa moral yang terdengar luhur. Ia tidak selalu menghancurkan negara secara langsung, tetapi melemahkannya perlahan hingga negara itu dipaksa tunduk atau runtuh dari dalam.

Pernyataan Alfred de Zayas seharusnya dibaca sebagai peringatan serius. Ia mengajak dunia untuk tidak lagi menelan mentah-mentah narasi kemanusiaan yang dilepaskan dari konteks ekonomi politiknya. Ia menuntut kejujuran: bahwa banyak konflik internasional hari ini bukanlah pertarungan nilai, melainkan pertarungan kepentingan.

Selama kekayaan alam masih dianggap sebagai alasan sahuntuk meniadakan kedaulatan, selama demokrasi masih dijadikan alat selektif, dan selama penderitaan rakyat masih bisa diperdagangkan sebagai legitimasi politik, maka, kolonialisme dalam bentuk apa pun akan terus hidup.

Venezuela hari ini adalah pelajaran pahit bagi dunia selatan global. Bahwa menjadi kaya sumber daya di tengah sistem dunia yang timpang sering kali berarti menjadi sasaran. Bahwa kemerdekaan politik tanpa kemandirian ekonomi adalah ilusi. Dan bahwa demokrasi, ketika berada di bawah bayang-bayang imperium, kerap dipaksa mengenakan topeng yang bukan miliknya.

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini