Dengarkan Artikel

Oleh Paulus Laratmase

–

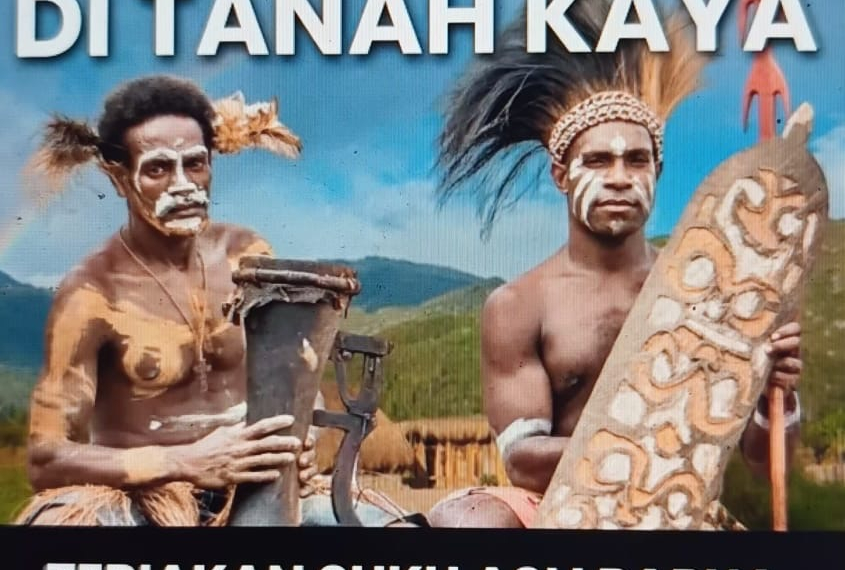

Judul di atas merupakan ekpresi ide yang melintas, ketika seorang aktivis NGO mengirim gambar yang merepresentasikan kondisi objektif Papua. Ia pun menelpon dan menceritakan apa yang dialaminya sebagai seorang Anak Asli Papua yang diperlakukan tidak sesuai harapan yang didengar bahwa trilyunan rupiah sudah banyak beredar sejak tahun 2021 saat dibelakukan UU No 21 Tahun 2001.

Opini ini ditulis atas apa yang diceritakan tanpa pretensi subjektif penulis.

Papua adalah paradoks menyakitkan dalam wajah Indonesia yang majemuk. Di atas tanah yang mengandung emas dan sumber daya alam berlimpah, hidup rakyat yang termarjinalkan secara sistematis. Ironi Papua bukan suara perlawanan, melainkan jeritan yang mencerminkan luka kolektif sebuah bangsa yang terus dipinggirkan.

Di balik kilauan emas Freeport dan proyek-proyek infrastruktur raksasa yang dibanggakan pemerintah pusat, rakyat Papua tetap berkutat dengan kemiskinan, keterbatasan akses, dan diskriminasi.

Kondisi objektif di Papua hari ini menunjukkan ketimpangan yang begitu mencolok. Menurut data BPS 2024, Papua masih menempati posisi tertinggi dalam angka kemiskinan nasional, dengan lebih dari 20% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Ini terjadi bukan karena orang Papua malas atau tidak mampu mengelola tanahnya, melainkan karena kebijakan negara selama puluhan tahun telah menyingkirkan mereka dari pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya.

Pembangunan di Papua selama ini lebih banyak berorientasi pada kepentingan strategis dan ekonomi elite nasional dan internasional. Proyek-proyek pertambangan dan perkebunan skala besar sering kali berdiri di atas tanah adat tanpa persetujuan yang sah dari masyarakat lokal. Ironisnya, masyarakat yang tanahnya dirampas justru tidak mendapat manfaat berarti dari kehadiran industri-industri itu. Mereka tersingkir dari ruang hidupnya sendiri, kehilangan akses terhadap tanah, hutan, sungai, dan sumber kehidupan lainnya.

📚 Artikel Terkait

Di bidang pendidikan dan kesehatan, Papua masih tertinggal jauh. Akses terhadap layanan dasar ini masih sangat terbatas, terutama di wilayah pedalaman. Banyak sekolah yang kekurangan guru dan fasilitas, sementara layanan kesehatan masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Negara hadir dengan proyek-proyek besar, tetapi absen dalam menyediakan kebutuhan dasar rakyat Papua. Bahkan kehadiran aparat keamanan sering kali menimbulkan ketakutan alih-alih perlindungan, memperparah trauma kolektif yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi.

Di balik semua itu, sistem politik Indonesia masih meminggirkan suara orang Papua. Otonomi khusus yang dijanjikan sebagai jalan keluar justru menimbulkan problem baru: korupsi elite lokal, birokrasi yang tidak berpihak pada rakyat, dan lemahnya pengawasan. Sementara itu, aspirasi politik yang berbeda seringkali dibungkam dengan kekerasan dan stigma separatis.

Ketimpangan ini bukanlah kebetulan atau kesalahan teknis. Ia adalah hasil dari perancangan sistematis, di mana eksploitasi dibungkus dengan narasi pembangunan. Selama negara gagal melihat orang Papua sebagai subjek utama pembangunan, tentu bukan hanya objek yang harus diatur dan dikendalikan yang berdampak pada ketidakadilan yang akan terus berulang.

Kondisi objektif Papua hari ini adalah cerminan dari kebijakan negara yang belum berpihak pada rakyat asli. Orang Papua tersingkir dari tanahnya sendiri, hak-haknya direduksi, dan kemiskinan yang mereka alami adalah hasil dari ketimpangan struktural yang dibiarkan terjadi. Selama sistem ini tidak diubah, Papua akan tetap jadi ladang emas bagi segelintir orang, bukan rumah yang adil bagi pemilik sahnya.

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini