Dengarkan Artikel

Oleh : Martondi Heritage Id

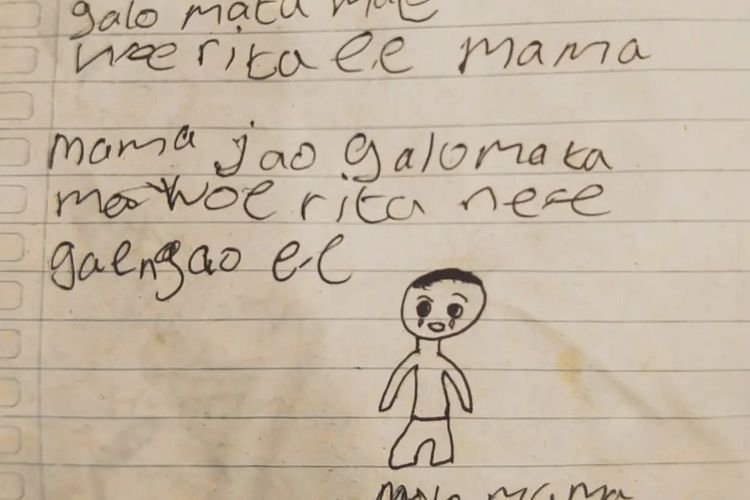

Seorang anak SD di Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pulpen seharga Rp10.000.

Ayo, kamu ulangi pelan-pelan, kalau perlu sambil menahan mual: Rp10.000.

Bukan karena narkoba.

Bukan karena perang.

Bukan karena bencana alam.

Tapi karena alat tulis.

Di titik inilah, semua jargon negara—tentang Indonesia Maju, SDM Unggul, bonus demografi, pendidikan inklusif—berubah menjadi lelucon gelap yang kejam.

Anak Itu Tidak Mati Karena Miskin

Ia Mati Karena Malu

Anak-anak tidak lahir dengan konsep:

“Aku gagal sebagai manusia karena aku tidak mampu.”

Itu bukan naluri biologis.

Itu produk sosial.

Seorang anak SD sampai berpikir bahwa kemiskinannya adalah kesalahan moral, bahwa ketidakmampuannya membeli alat tulis membuatnya pantas dihukum—bahkan oleh dirinya sendiri.

Artinya apa?

Artinya sistem pendidikan kita berhasil mendidik anak miskin untuk membenci dirinya sendiri.

Pendidikan Kita Sibuk Mengajar, Tapi Gagal Melindungi

Sekolah dasar seharusnya adalah ruang aman kedua setelah rumah.

Dalam praktiknya, ia sering menjelma menjadi ruang seleksi sosial paling awal.

Tidak punya buku?

Tidak lengkap?

Tidak siap?

Malu.

Bukan negara yang malu.

Bukan sistem yang malu.

Anaknya yang malu.

Inilah kekerasan paling licik:

kekerasan simbolik.

Tidak ada pukulan.

Tidak ada darah.

Tidak ada pelaku tunggal.

Yang ada hanyalah:

standar,

kewajiban,

kurikulum,

dan kalimat klasik: “Ini sudah aturannya.”

Negara Hadir dalam Angka, Absen sebagai Manusia.

Secara administratif, negara akan segera menjawab:

Ada BOS

Ada KIP

Ada Bansos

Ada laporan

Ada indikator

📚 Artikel Terkait

Semua rapi.

Semua tercatat.

Tapi di antara laporan dan indikator itu, seorang anak mati karena Rp10.000.

Ini bukan kegagalan teknis.

Ini kegagalan moral.

Negara boleh salah hitung anggaran.

Negara boleh salah desain kebijakan.

Tapi negara tidak punya hak moral untuk gagal melindungi anak.

Anak injtidak pernah menandatangani kontrak sosial.

Ia tidak memilih lahir miskin.

Ia tidak memilih sekolah dengan sistem yang dingin.

Justru karena itulah, kewajiban negara berlipat ganda.

Pendidikan Kita Masih Berwatak Kolonial

Mari jujur.

Pendidikan di negeri ini masih membawa DNA lama:

memilah,

meranking,

mendisiplinkan lewat malu,

menyamakan semua anak dengan penggaris yang sama.

Pendidikan kolonial dulu bertugas mencetak pegawai patuh.

Pendidikan hari ini mencetak statistik yang patuh.

Yang tidak sesuai standar dianggap:

malas,

bodoh,

tidak siap,

tidak layak.

Struktur tidak pernah disalahkan.

Kemiskinan tidak pernah dianggap konteks.

Anaknya yang memikul beban eksistensial.

Guru Dijadikan Operator, Bukan Penjaga Martabat

Ini bukan tuduhan personal kepada guru.

Justru sebaliknya.

Guru dijebak oleh:

target,

administrasi,

kurikulum,

evaluasi formal.

Empati dikalahkan oleh prosedur.

Manusia dikalahkan oleh formulir.

Sistem berhasil melakukan satu hal dengan sangat efektif: menghilangkan tanggung jawab personal sambil mempertahankan kekerasan struktural.

Inilah yang Hannah Arendt sebut sebagai banality of evil—kejahatan yang tidak terasa jahat karena dilakukan “sesuai aturan”.

Rp10.000 Itu Kecil, Tapi Maknanya Telanjang

Rp10.000 adalah:

uang parkir,

uang rokok,

uang kembalian belanja.

Jika Rp10.000 cukup untuk membuat seorang anak merasa hidupnya tidak layak, maka masalahnya bukan kemiskinan semata, melainkan negara yang gagal menjamin martabat warganya yang paling lemah.

Negara ini tidak miskin uang.

Negara ini miskin keberanian moral.

Republik yang Pandai Pidato, Tapi Gagap Saat Harus Hadir.

Pandai membuat visi 2045.

Pandai bicara bonus demografi.

Pandai mengutip indeks dan grafik.

Tapi semuanya hanyalah disusun orang – orang yang pandai mungkin mengutip sana sini, tanpa mengetahui kondisi lapangan. Tidak pernah riset secara benar. Hanya di susun oleh orang – orang yang berwatak birokrat yang korup.

Tapi kita gagap saat harus menjawab pertanyaan paling sederhana:

Bagaimana memastikan seorang anak bisa masuk kelas tanpa rasa takut?

Jika pertanyaan itu saja gagal dijawab,

maka semua visi besar hanyalah poster mahal di dinding rumah yang bocor.

Penutup : Negara Rp10.000

Anak ini tidak mati karena satu sekolah yang gagal. Ia mati karena satu sistem.

Dan selama tragedi seperti ini:

hanya dijadikan berita sesaat,

ditutup dengan belasungkawa formal,

tanpa perubahan struktural,

maka kita tidak sedang membangun bangsa.

Kita sedang menormalkan kekerasan dengan bahasa sopan.

Sebuah negara yang membiarkan anak mati karena Rp10.000, lalu tetap berani bicara tentang masa depan, bukan sedang bermimpi— ia sedang berbohong pada dirinya sendiri.

Dan barangkali, itulah pelajaran paling jujur yang diwariskan kepada anak-anak kita hari ini.

MHI

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini