Dengarkan Artikel

Oleh : Mustiar Ar

Pasar Peunayong pagi itu hidup oleh suara orang-orang yang berjuang dengan caranya masing-masing. Amir berdiri di antara lapak ikan asin ketika matanya bertaut dengan mata Cut Nurdiana. Kerudungnya sederhana, senyumnya jujur, dan sejak detik itu Amir tahu: ada perasaan yang tak bisa ditawar.

Mereka bertemu lagi dan lagi. Pasar menjadi saksi tumbuhnya cinta yang tak pernah diumumkan, hanya disimpan dalam doa dan rencana kecil. Amir bermimpi membangun rumah kayu dekat laut. Cut Nurdiana bermimpi mengisi rumah itu dengan tawa.

Namun bumi lebih dulu bicara.

26 Desember 2004, tanah Aceh bergetar. Laut bangkit membawa murka. Amir berlari mencari Cut Nurdiana di tengah jerit dan reruntuhan.

Ombak memisahkan mereka di tikungan jalan—tatap terakhir yang tak sempat berpamitan.

Hari-hari setelahnya adalah kuburan tanpa nama. Amir hidup, tapi separuh jiwanya tertinggal. Ia mencari Cut Nurdiana dari posko ke posko, dari daftar korban ke tanah-tanah basah oleh doa. Tahun berganti, harapan menipis, tapi tak pernah benar-benar mati.

Hingga suatu sore, sepucuk surat datang.

Tulisan itu dikenalnya—rapi, miring ke kanan.

Amir, jika surat ini sampai, aku masih hidup.

Langit seolah runtuh dan memeluknya sekaligus.

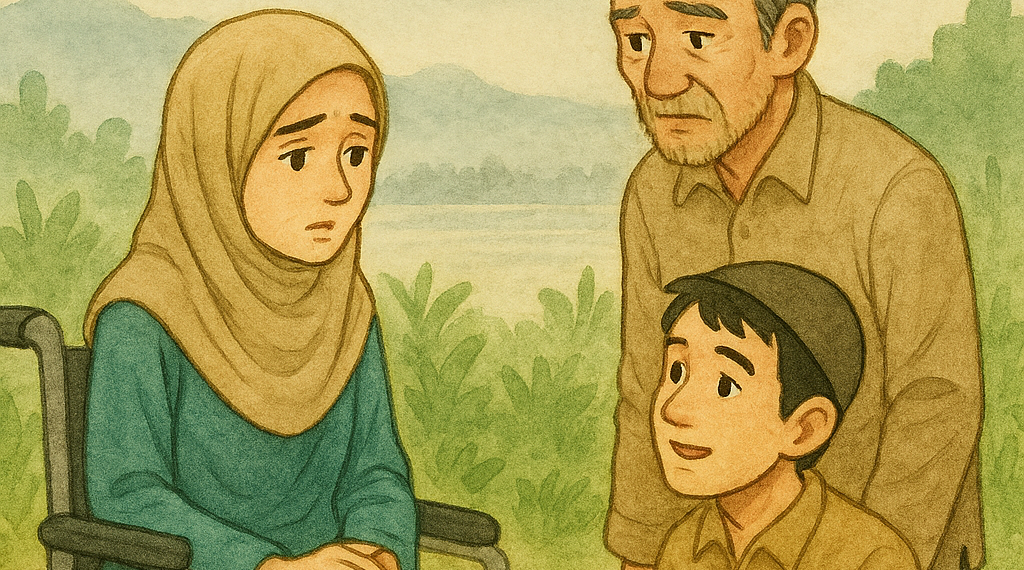

Mereka bertemu di sebuah panti rehabilitasi. Cut Nurdiana duduk di kursi roda. Wajahnya sama, tapi waktu telah mengambil sesuatu darinya. Ingatannya patah, kakinya lumpuh, masa lalu terpotong oleh gelombang.

Amir berdiri lama, menahan air mata.

“Cut… ini aku,” katanya akhirnya. “Amir.

Orang yang dulu memungut uang recehmu di pasar.”

📚 Artikel Terkait

Cut Nurdiana menatapnya hati-hati.

“Aku ingin percaya,” ucapnya lirih, “tapi ingatanku seperti halaman yang sobek.”

“Aku tak datang untuk mengingatkanmu,” Amir tersenyum getir. “Aku hanya ingin tahu kau selamat.”

“Maafkan aku,” katanya pelan. “Jika namamu tak lagi mengguncang dadaku.”

“Jangan minta maaf,” jawab Amir. “Cinta tak selalu harus diingat. Kadang cukup tahu orang yang kita cintai masih hidup.”

Hening menyusup di antara mereka.

“Apa kau akan pergi?” tanya Cut Nurdiana.

“Iya,” kata Amir. “Jika aku tinggal, aku akan berharap. Dan harapan… terlalu kejam.”

“Jika suatu hari aku mengingatmu?”

“Anggap aku doa yang pernah singgah.”

Amir melangkah pergi.

Saat punggungnya menjauh, Cut Nurdiana berbisik, hampir tak terdengar,

“Kenapa dadaku terasa sesak melihatmu pergi?”

Amir berhenti sejenak, tanpa menoleh.

“Itu mungkin sisa cinta,” katanya. “Atau luka yang lupa namanya.”

Ia pergi.

Dan di bumi Aceh yang pernah diguncang laut, cinta mereka tetap berdiri—bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenang oleh waktu.

TAMAT 06.02.2026

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini