Dengarkan Artikel

Pengkhianatan Uleebalang dan Tragedi Aceh

Oleh: Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh, M.Si

Dosen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh

Kisah berakhirnya Kesultanan Aceh Darussalam adalah sebuah narasi yang sarat dengan kepahlawanan, pengorbanan, namun juga bayang-bayang pengkhianatan yang pahit. Di antara gemuruh tembakan meriam Belanda dan pekik takbir para pejuang, muncul sosok uleebalang —bangsawan lokal atau kepala daerah— yang perannya, di periode akhir kesultanan (1873-1903), seringkali menjadi pedang bermata dua: sebagian menjadi pilar perlawanan, namun tak sedikit yang memilih jalan kolaborasi, merobek-robek kain persatuan Aceh dari dalam. Pengkhianatan ini, yang berlanjut hingga dekade-dekade berikutnya, tidak hanya melukai hati Sultan terakhir, tetapi juga membentuk ulang lanskap politik Aceh hingga hari ini.

John R. Bowen, Muhammad Gade Ismail, dan Anthony Reid membahas dinamika uleebalang dan implikasinya terhadap Aceh, terutama pada periode akhir kesultanan dan setelahnya.Meskipun buku John R. Bowen, Sumatran Politics and Poetics; Gayo History, 1900-1989 (1991), secara spesifik berfokus pada sejarah Gayo, wilayah yang secara kultural dan linguistik berbeda dari pesisir Aceh namun berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh dan kemudian kolonial Belanda, karyanya tetap relevan untuk memahami konteks yang lebih luas.

Bowen mungkin tidak secara langsung membahas pengkhianatan uleebalang di pesisir Aceh, tetapi ia menguraikan bagaimana struktur kekuasaan lokal (seperti rejè atau penguasa di Gayo) berinteraksi dengan kekuatan kolonial. Karyanya akan menyoroti bagaimana identitas dan tatanan sosial-politik lokal beradaptasi atau berkonflik dengan upaya Belanda untuk menancapkan kendali. Dari perspektif Bowen, kita bisa menarik analogi tentang bagaimana pemimpin-pemimpin lokal, termasuk uleebalang di wilayah lain, dihadapkan pada pilihan sulit: beradaptasi dengan kekuasaan kolonial atau melawan, yang sering kali berujung pada kompromi atau kolaborasi demi kelangsungan hidup komunitas mereka. Ia mungkin juga membahas bagaimana narasi sejarah lokal dan poetika (misalnya, kisah-kisah lisan atau sastra) digunakan untuk membentuk dan mempertahankan identitas di tengah perubahan politik yang drastis.

Muhammad Gade Ismail dalam disertasinya, Seuneubok Lada, Uleebalang, dan Kumpeni; Perkembangan Sosial Ekonomi Di Daerah Batas Aceh Timur, 1840–1942 (1991), memberikan perspektif yang lebih mikro dan terfokus pada dinamika sosial-ekonomi di Aceh Timur. Karya ini sangat relevan untuk memahami peran uleebalang dari sudut pandang ekonomi dan interaksi mereka dengan Belanda (“Kumpeni”).

Muhammad Gade Ismail kemungkinan besar akan membahas bagaimana perkembangan ekonomi, khususnya komoditas seperti lada (seuneubok lada), memengaruhi hubungan kekuasaan antara uleebalang, Sultan, dan Belanda. Uleebalang seringkali menjadi penguasa tanah dan mengendalikan produksi serta perdagangan komoditas penting. Kekuatan ekonomi ini memberikan mereka pengaruh besar, tetapi juga menjadi titik rawan yang bisa dimanfaatkan Belanda.

Muhammad Gade Ismail menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi atau kesempatan untuk keuntungan pribadi melalui perdagangan dengan Belanda menjadi pendorong bagi beberapa uleebalang untuk berkolaborasi. Kebutuhan akan dana untuk mempertahankan kekuasaan atau menopang gaya hidup bangsawan bisa membuat mereka rentan terhadap tawaran Belanda. Karyanya menjelaskan bagaimana intervensi Belanda dan dinamika ekonomi mengubah peran tradisional uleebalang, dari penguasa yang relatif independen menjadi agen administratif di bawah kendali kolonial. Ini juga bisa menunjukkan keretakan antara uleebalang yang berorientasi ekonomi dan ulama yang berorientasi spiritual.

Disertasi Muhammad Gade Ismail memberikan dasar yang kuat untuk memahami bahwa pengkhianatan uleebalang bukan hanya masalah loyalitas politik atau militer, tetapi juga berakar pada perhitungan ekonomi dan perubahan struktur kekuasaan di tingkat lokal.

Uleebalang: Antara Kesetiaan dan Pengkhianatan di Periode Perang Aceh (1873-1903)

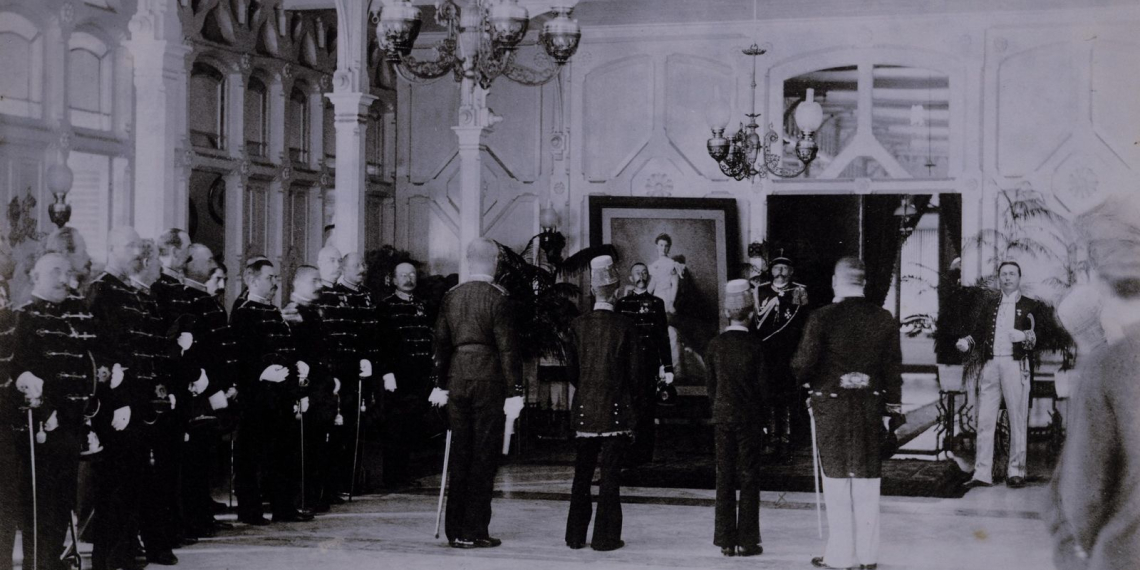

Pada puncak Perang Aceh, ketika Sultan Alauddin Muhammad Daudsyah II berjuang mati-matian mempertahankan kedaulatan, peran uleebalang menjadi sangat krusial. Mereka adalah penguasa di landschaap atau distrik-distrik, yang mana di Aceh terdapat 23 landschaap (Snouck Hurgronje, 1906, Vol. 1: 53-54). Loyalitas mereka terhadap Sultan dan kesultanan adalah kunci kekuatan militer dan logistik Aceh. Namun, Belanda, dengan taktik devide et impera (pecah belah dan kuasai) yang licik, berhasil memanfaatkan keretakan internal dan ambisi pribadi sebagian uleebalang.

C. Snouck Hurgronje, penasihat Belanda yang ahli dalam urusan pribumi, memahami betul struktur masyarakat Aceh. Ia mengidentifikasi perbedaan kepentingan antara “golongan agama” (ulama) dan “golongan duniawi” (uleebalang) sebagai titik lemah yang bisa dieksploitasi (Snouck Hurgronje, 1906, Vol. 2: 120-125). Strategi Belanda adalah memberikan pengakuan, jabatan, dan kekuasaan kepada uleebalang yang bersedia tunduk, sehingga menciptakan jurang antara mereka dengan Sultan dan ulama pejuang.

Meskipun sulit menguraikan pengkhianatan spesifik oleh setiap uleebalang dari 23 landschaap secara detail karena variasi dinamika lokal dan minimnya catatan terperinci untuk setiap individu, pola umum pengkhianatan ini dapat diidentifikasi.

Belanda sering kali menawarkan “uang pensiun” atau “kompensasi” kepada uleebalang yang bersedia mengakui kekuasaan Belanda dan menghentikan perlawanan. Bagi beberapa uleebalang yang wilayahnya hancur akibat perang dan sumber daya ekonominya menipis, tawaran ini sulit ditolak (Purwanto, 2002). Belanda menjanjikan pengakuan terhadap otonomi dan otoritas tradisional uleebalang di landschaapmereka, asalkan mereka mengakui kedaulatan Belanda. Ini kontras dengan keinginan Sultan untuk mempertahankan sentralisasi kekuasaan.

Uleebalang yang berkhianat kerap menjadi mata-mata bagi Belanda, memberikan informasi vital mengenai posisi pejuang Aceh, jalur pasokan, dan kekuatan militer (Veer, 1985: 112-115).Beberapa uleebalang bahkan membantu Belanda dalam membentuk pasukan “Marsose” atau Korps Marechaussee te voet, yang terdiri dari pribumi bersenjata yang kejam, yang kemudian digunakan untuk menumpas perlawanan Aceh.

Pergeseran Loyalitas

Pengkhianatan ini memecah belah kekuatan Aceh. Alih-alih menghadapi musuh tunggal, Sultan dan para ulama pejuang harus menghadapi perlawanan dari dalam. Jalur suplai terputus, informasi rahasia bocor, dan moral pasukan terkikis melihat sebagian pemimpin mereka berpihak pada musuh. Ini melemahkan perlawanan Aceh secara signifikan dan mempercepat kekalahan Kesultanan. Sultan Muhammad Daudsyah sendiri merasakan kepedihan pengkhianatan ini, yang mungkin menjadi salah satu faktor yang menggerogoti tekadnya.

Anthony Reid, seorang sejarawan terkemuka Asia Tenggara, telah banyak menulis tentang Aceh. Karyanya Witnesses to Sumatra; A Travellers’ Anthology (1995) dan An Indonesian Frontier; Acehnese and Other Histories of Sumatra (2005) menawarkan perspektif yang lebih luas, menempatkan Aceh dalam konteks sejarah maritim, perdagangan, dan identitas “perbatasan”.

Reid cenderung melihat Aceh sebagai “frontier” (wilayah perbatasan) yang dinamis, di mana perdagangan dan interaksi dengan dunia luar membentuk karakteristik uniknya. Dalam konteks uleebalang dan Perang Aceh, Reid mungkin akan membahas hal-hal berikut:

Sebelum Belanda menginvasi, uleebalang seringkali memiliki kontrol atas pelabuhan-pelabuhan kecil dan jalur perdagangan di wilayah mereka. Ini memberi mereka kekayaan dan independensi yang signifikan dari Sultan di pusat. Reid mungkin menggarisbawahi bagaimana keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan kontrol atas perdagangan ini bisa mendorong mereka untuk bernegosiasi atau bahkan berkolaborasi dengan kekuatan asing, termasuk Belanda.

Reid menekankan bahwa Kesultanan Aceh, meskipun kuat, bukanlah entitas monolitik. Ada pluralitas kekuasaan di mana uleebalang memiliki otonomi yang cukup besar. Konflik antara Sultan dan uleebalang bukanlah hal baru, melainkan dinamika yang sudah ada sebelum kedatangan Belanda. Belanda hanya memperparah dan mengeksploitasi keretakan ini.

📚 Artikel Terkait

Reid bisa menunjukkan bagaimana Perang Aceh menghancurkan jaringan-jaringan sosial dan ekonomi yang rumit. Uleebalang yang berkhianat mungkin melihat diri mereka sebagai survivor dalam kondisi yang tak terhindarkan, atau sebagai individu yang melindungi kepentingan lokal mereka ketika Kesultanan tidak lagi mampu memberikan perlindungan. Perang ini memaksa pergeseran loyalitas dan memecah belah solidaritas yang sebelumnya ada, bahkan jika itu rapuh.

Baik dalam Witnesses to Sumatra maupun An Indonesian Frontier, Reid akan menguraikan bagaimana pengalaman panjang perang dan penaklukan oleh Belanda meninggalkan jejak mendalam pada psikologi dan identitas kolektif Aceh, yang kemudian memengaruhi hubungan mereka dengan Jakarta pasca-kemerdekaan. Ini secara implisit mencakup dampak dari pecahnya struktur kekuasaan dan peran uleebalang.

Secara keseluruhan, ketiga sarjana ini memberikan gambaran yang lebih nuansa tentang kompleksitas peran uleebalang. Bowen memberikan konteks tentang dinamika politik lokal di wilayah yang berdekatan. Ismail menyoroti motivasi ekonomi dan perubahan sosial di tingkat lokal. Sementara Reid menempatkan konflik uleebalang dalam kerangka sejarah yang lebih besar tentang perdagangan, pluralitas kekuasaan, dan konsekuensi jangka panjang dari penaklukan. Bersama-sama, mereka membantu kita memahami bahwa pengkhianatan uleebalang bukanlah tindakan sederhana, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara ambisi pribadi, tekanan ekonomi, taktik kolonial, dan struktur kekuasaan yang sudah ada.

Senja Terakhir Sultan Muhammad Daudsyah dan Awal Tragedi Baru

Klimaks dari Perang Aceh, yang diwarnai pengkhianatan uleebalang, adalah berakhirnya kekuasaan Sultan Muhammad Daudsyah II. Setelah puluhan tahun bergerilya, dengan istri dan anak-anaknya ditawan oleh Belanda (Juliana, 2021), Sultan dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Pada tanggal 10 Januari 1903, di sebuah gubuk sederhana di hutan Lamno, Aceh Barat, ia menyerahkan diri kepada pasukan Belanda. Momen ini bukan penyerahan militer biasa; ini adalah penyerahan seorang ayah dan suami yang putus asa, yang melihat kehancuran di sekelilingnya dan nyawa keluarganya terancam. Penyerahan ini secara simbolis mengakhiri kedaulatan Kesultanan Aceh yang telah berdiri berabad-abad (Ricklefs, 2001: 172).

Namun, menyerahnya Sultan bukanlah akhir dari penderitaan. Seperti yang diuraikan oleh James Siegel (2000), penaklukan Belanda meninggalkan trauma psikologis, budaya, dan spiritual yang mendalam. Masyarakat Aceh harus beradaptasi dengan tatanan baru di bawah penjajahan, di mana nilai-nilai tradisional dan kepemimpinan Islam terus berusaha dipertahankan. Konsep akal (rasionalitas dan pengendalian diri) menjadi penting dalam menghadapi penderitaan, sementara jihad tetap menjadi api yang membara di bawah permukaan.

Pengkhianatan Lanjutan: Dari Perang Aceh hingga Perang Cumbok (1945-1946)

Warisan pengkhianatan uleebalang ini ternyata berlanjut hingga periode pasca-kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945-1946, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Aceh menghadapi konflik internal yang sengit yang dikenal sebagai Perang Cumbok atau Gerakan Sayid Ali. Peristiwa ini terjadi di Pidie dan merupakan konflik berdarah antara kelompok ulama (yang mendukung revolusi dan kemerdekaan) dengan sebagian besar uleebalang (yang masih mempertahankan status quo dan, dalam banyak kasus, diduga berkolaborasi dengan Belanda atau ingin mempertahankan kekuasaan feodal mereka).

Teuku Daud Cumbok adalah salah satu tokoh uleebalang yang menjadi pusat konflik ini. Ia dikenal sebagai uleebalang yang pro-Belanda dan menentang gagasan Republik Indonesia yang dibawa oleh para ulama dan pemuda revolusioner. Konflik ini adalah puncak ketegangan yang sudah lama terpendam antara golongan ulama (ulèëbalang agama) dan golongan uleebalang (ulèëbalang adat) yang selama ini didukung Belanda (Morris, 1985: 90-95). Ulama memandang uleebalang sebagai representasi feodalisme dan kolaborator kolonial yang harus disingkirkan demi terbentuknya masyarakat yang lebih egaliter dan Islami dalam naungan Republik.

Perang Cumbok brutal ini mengakibatkan pembantaian massal terhadap uleebalang dan keluarga mereka oleh para pejuang yang dipimpin ulama. Ini adalah pembalasan dendam atas puluhan tahun penindasan dan, yang lebih penting, eliminasi kekuatan yang dianggap menghambat terbentuknya Aceh yang “baru” dan revolusioner.

Implikasi Terhadap Struktur Politik Baru Aceh

Pengkhianatan uleebalang dan konflik berkepanjangan ini memiliki implikasi besar terhadap terbentuknya struktur politik baru di Aceh. Perang Cumbok secara efektif menghancurkan kekuasaan uleebalang sebagai kekuatan politik dominan di Aceh. Mereka yang selamat kehilangan otoritas dan harta benda. Ini adalah pukulan telak bagi sistem feodal yang telah bercokol selama berabad-abad dan diperkuat oleh Belanda.

Setelah uleebalang tersingkir, para ulama menjadi kekuatan politik yang tak terbantahkan di Aceh. Mereka mengisi kekosongan kekuasaan dan memainkan peran sentral dalam pembentukan pemerintahan daerah yang baru. Otoritas keagamaan mereka kini juga diiringi dengan otoritas politik, membentuk dasar bagi otonomi khusus Aceh dan penegakan syariat Islam di kemudian hari (Laffan, 2003: 178).

Pengalaman pengkhianatan dan perjuangan melawan Belanda dan uleebalang kolaborator memperkuat identitas keislaman Aceh sebagai benteng perlawanan dan pemersatu. Islam bukan hanya agama, tetapi juga ideologi politik yang membentuk aspirasi masyarakat Aceh.

Meskipun bergabung dengan Republik Indonesia, pengalaman pahit perang dan pengkhianatan juga menumbuhkan sentimen nasionalisme lokal yang kuat di Aceh. Rasa curiga terhadap kekuatan luar (baik Belanda maupun pusat) dan keinginan untuk mengatur diri sendiri menjadi akar dari gerakan-gerakan otonomi atau bahkan separatis di masa depan, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Tengku Hasan di Tiro, yang juga mengacu pada sejarah panjang perlawanan Aceh (Tiro, 1984).

Dengan demikian, pengkhianatan uleebalang di periode akhir Kesultanan hingga Perang Cumbok bukan sekadar episode kelam, melainkan cetakan yang membentuk karakter politik Aceh modern: sebuah wilayah dengan identitas Islam yang kuat, kepemimpinan ulama yang dominan, dan sejarah panjang perjuangan untuk kedaulatan dan keadilan.

Bibliografi

Bowen, John R. 1991. Sumatran politics and poetics; Gayo history, 1900-1989. New Haven, Conn.: Yale University Press.

Djajadiningrat, Hoesein. 1982/1983. Kesultanan Aceh; Suatu pembahasan tentang sejarah Kesultanan Aceh berdasarkan bahan-bahan yang terdapat dalam karya Melayu. Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman. [Translated from Dutch by Teuku Hamid, and originally published in 1911.]

Ismail, Muhammad Gade. 1991. Seuneubok Lada, Uleebalang, dan Kumpeni; Perkembangan Sosial Ekonomi Di Daerah Batas Aceh Timur, 1840–1942. Disertasi. Leiden University.

Laffan, Michael Francis. 2003. Islamic nationhood and colonial Indonesia; The umma below the winds. London: RoutledgeCurzon.

Morris, Eric. “Aceh: Social revolution and the Islamic vision.” Regional dynamics of the Indonesian revolution: Unity from diversity (1985): 83-110.

Purwanto, Bambang. “Peasant economy and institutional changes in late colonial Indonesia.” a Paper presented to “International conference on economic growth and institutional change in Indonesia in the 19th and 20th centuries”, Amsterdam. 2002.

Reid, Anthony. 1995. Witnesses to Sumatra; A travellers’ anthology. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Reid, Anthony. 2005 An Indonesian frontier; Acehnese and other histories of Sumatra. Singapore: Singapore University Press.

Ricklefs, M.C. 2001. A history of modern Indonesia since ca. 1200. Revised edition. Basingstoke: Palgrave.

Siegel, James T. The rope of God. University of Michigan Press, 2000.

Snouck Hurgronje, C. 1906. The Achehnese. Translated by A.W.S. O’Sullivan. Leyden: Brill. Two vols. [Originally published as De Atjèhers. Batavia: Landsdrukkerij, Leiden: Brill, 1893-94.]

Tiro, Tengku Hasan M. Di. 1984. The price of freedom; The unfi nished diary of Tengku Hasan Di Tiro. Norsborg, Sweden: Information Department, National Liberation Front Acheh Sumatra.

Veer, Paul van ’t. 1969. De Atjeh-oorlog. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Veer, Paul Van’t. 1985. Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje. Jakarta: Grafiti Press.

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini