Dengarkan Artikel

Nietzche, kritis dan kontroversial. Kritis memang kerap menimbulkan kontroversial. Di lingkungan terdekat kita, jika ada yang kritis, kita cenderung tidak nyaman. Sosok Nietzche pun dianggap demikian. Banyak yang protes dengan argumen dan premisnya yang tajam.

Bagi saya, sosok ini teman ngopi yang ‘nakal’, ia seolah hidup dalam ketidakpercayaan, bahkan pada dirinya sendiri barangkali. Diakui atau tidak, pikirannya banyak memengaruhi tokoh pemikir lainnya. Sebut saja Jaques Derrida, dengan dekonstruksinya, itu sesuatu yang selalu diinginkan Nietzche.

Jauh sebelum mereka, Socrates dengan rendah hatinya mengaku tidak tahu meski ia tahu, membuat Socrates seperti balita. Ia dikenal dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang bikin lawan diskusi sulit kentut-ini imajinasi saya bukan fakta empiris. Lalu, kopi saya bertanya;” apa hubungan ketiganya dengan judul artikel ini?”

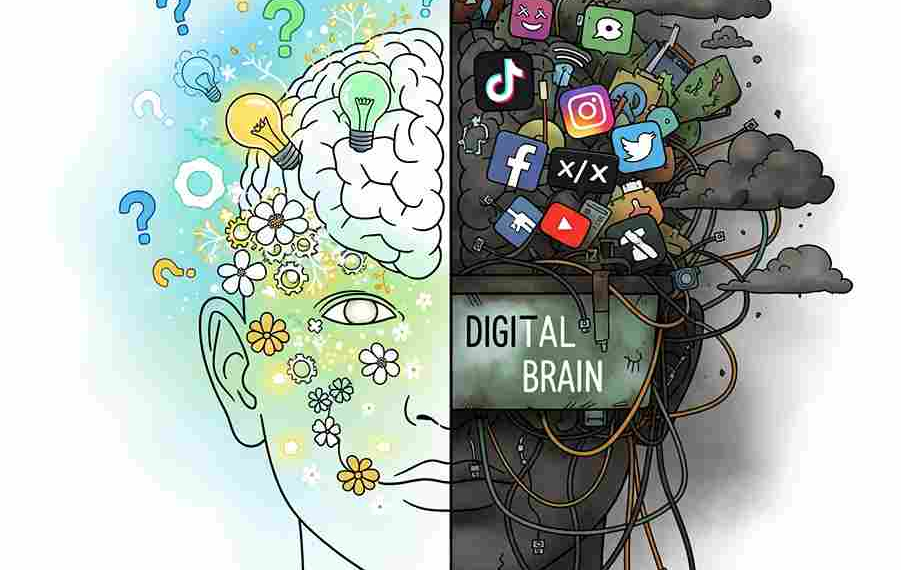

Ya, pertanyaan. Baik Nietzche, Socrates maupun Derrida merupakan tokoh pemikir yang selalu bertanya-tanya, barangkali agar tak sesat dii jalan. Bukan, mereka tak ingin menjadikan otak sebagai tong sampah. Seperti kita yang kerap disusupi media sosial, bahkan kita tidak pernah bertanya pada diri sendiri, apakah konten itu benar dan bermanfaat.

Soal itu, Nietzche agak kejam, bahkan buku ilmiah sekalipun bila membacanya tanpa bertanya, akan dianggap sebagai ‘pembaca pemalas’. Bayangkan bila otak kita diisi sesuatu yang tidak bermanfaat dari media sosial, apa bedanya otak kita dan tong sampah?

Ketika tidak terjadi perenungan, tidak terjadi ‘senggama’ pikiran, maka bisa dikatakan tidak akan lahir hal baru, entah itu ide maupun karya. Saya menyebutnya ‘kemandulan’ pikiran. Maka jika Anda bertemu manusia yang rajin baca, rajin berselancar bermedia sosial, rajin baca artikel media online maupun cetak, namun tidak ada ide original-bahkan kutipan ringan sekalipun masih mengadopsi pikiran orang – Nietzche akan menyebutnya ‘pembaca malas’.

Ya, kalau tidak membaca sih wajar saja. Dialog harian pasti hanya si A dan si B punya mobil merk C dengan harga D. Saya maklumi itu, kalau teman ngopi saya semisal Socrates, Derrida apalagi Nietzche, barangkali tidak mau maklum. Soal otak kosong ini akan saya bahas di lain waktu, sekarang mari tersenyum dan melihat tong sampah di depan kita.

📚 Artikel Terkait

Bayangkan bila itu otak kita, bedanya sampah di otak kita produk digital. Sampah digital yang ada di otak kita kian hari akan menumpuk, otak yang istimewa itu kalah jauh dari AI. Dan kita dengan sendirinya tidak mensyukuri anugerah yang berharga itu. Karena kita hanya menjadikan otak sebagai tong sampah.

Padahal, otak didesain untuk mengistimewakan sesuatu yang tampak.sederhana (ini pendapat pribadi saya), misalnya kita melihat secangkir kopi di depan kita. Mata kita hanya melihat secangkir kopi, sebatas fisik- namun otak yang bukan tong sampah bahkan mampu tersenyum pada kopi. Otak sehat akan berimajinasi, bernostalgia, menemukan ide, menemukan keistimewaan dari secangkir kopi di depannya.

Selain itu, otak yang sehat akan mampu menyederhanakan sesuatu yang tampak kompleks, rumit, termasuk membunuh penyakit mental. Sementara otak yang mirip tong sampah malah sebaliknya. Bahkan belakangan ini, mereka yang gelar akademiknya wah, dianggap intelektual, logikanya cacat. Menurut saya, terlalu lama ‘nyantri’ di media sosial tanpa ada persetubuhan pikiran, tanpa ada filter, tanpa ada pikiran kritis adalah sebab utamanya.

Lihat saja ketika ada pendapat yang dianggap kontroversial dengan keyakinan, yang dicari nasab , organisasi, dan hal-hal personal yang itu tidak terkait dengan argumen atau pendapat kontroversial tadi. Bahkan yang lebih sedihnya, ketika ada kritis terhadap sesuatu atau seseorang, langsung saja dihakimi bahwa ia golongan pisang, pepaya, duku, dan lain-lain.

Hal itu paling sering terjadi di ranah agama, suku, aliran, organisasi, dan pastinya afiliasi politik. Bila engkau kritik Jokowi, engkau akan dianggap pendukung Prabowo. Itu sebelum Prabowo dan Jokowi ‘jadian’, sekarang, bila kritik Prabowo dianggap pendukung Anies atau Ganjar.

Ada banyak cacat logika lainnya di debat-debat media sosial. Itu semua sebab utamanya adalah otak dijadikan tong sampah digital. Bias kognitif, sentimen ras dan kesukuan, agama bahkan mazhab, seolah program utama otak yang dijadikan tong sampah. Soal Iran-Israel misalnya, bukannya dipelajari bagaimana mereka mampu sekuat itu, apa metode pendidikan mereka, yamg dibahas malah teori konspirasi. Teori gaib ala modern.

Otak yang dijadikan tong sampah pada akhirnya akan gagal menangkap pesan peristiwa. Entah itu pesan moral maupun keilmuan. Termasuk peristiwa 4 pulau yang awalnya diklaim milik Sumut kini milik Aceh Singkil, Aceh. Kita hanya menggunakan argumen historis, yuridis, sosiologis, itu pun disebabkan ada bisikan para intelektual lalu disebarkan, dan dipastikan tidak banyak yang tahu soal itu.

Jangan jadikan otak kita sebagai tong sampah digital, tong sampah media sosial. Kritisi setiap informasi apapun jenisnya yang lewat di beranda media sosial kita meski itu lucu-lucuan. Misalnya ada video, kritisi durasinya. Riset apa kata ahli jika video per detik yang kita tonton, apa dampaknya bagi kesehatan mental, positif maupun negatif.

Benar bahwa penyebar informasi punya tanggung jawab namun secara personal kita punya tanggung jawab kritis dalam membaca maupun menonton. Sebagai penutup artikel lucu-lucuan ini, mari kita berefleksi, apakah selama menjadi warga negara internet dan ‘nyantri’ di media sosial, otak kita sudah menjadi tong sampah atau sudah mengolah informasi menjadi hal bermakna?

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini