Dengarkan Artikel

Malam Kereta, Buku Kecil, dan Percakapan yang Tak Selesai

Jumat sore di Stasiun Cimahi itu langit cerah taya aling-aling. Aku duduk di bangku beton depan stasiun, menunggu. Debu bercampur asap cerutu tukang parkir memenuhi udara. Jam tangan digitalku menunjukkan pukul 17.30—kereta ke Kiaracondong masih 20 menit lagi. Tapi yang kutunggu bukan kereta, melainkan kawan-kawan lama: Eddi Koben. Ujianto dan Andre akan menuugu di statsiun Kircon. Kami terakhir bertemu sebelum pandemi Covid-19 mengunci semua rencana. Sekarang, di awal 2025, kami akhirnya bisa menyambung lagi obrolan-obrolan yang tercecer.

Begitu mereka datang, stasiun yang semula sunyi tiba-tiba ramai oleh tawa. Andre masih pakai kacamata tebalnya yang khas, sementara Ujianto—tak berubah—masih membawa tas berisi peralatan ngopi. Setelah cek tiket, kami naik ke gerbong kereta malam tujuan Kutoarjo. Tujuannya satu: Yogyakarta. Acara seratus tahun Pramoedya, Sitor Situmorang, A.A. Navis, dan Franz Kafka di Balai Budaya Karangkitri. Bagi kami, ini bukan sekadar perjalanan, tapi semacam ziarah literasi.

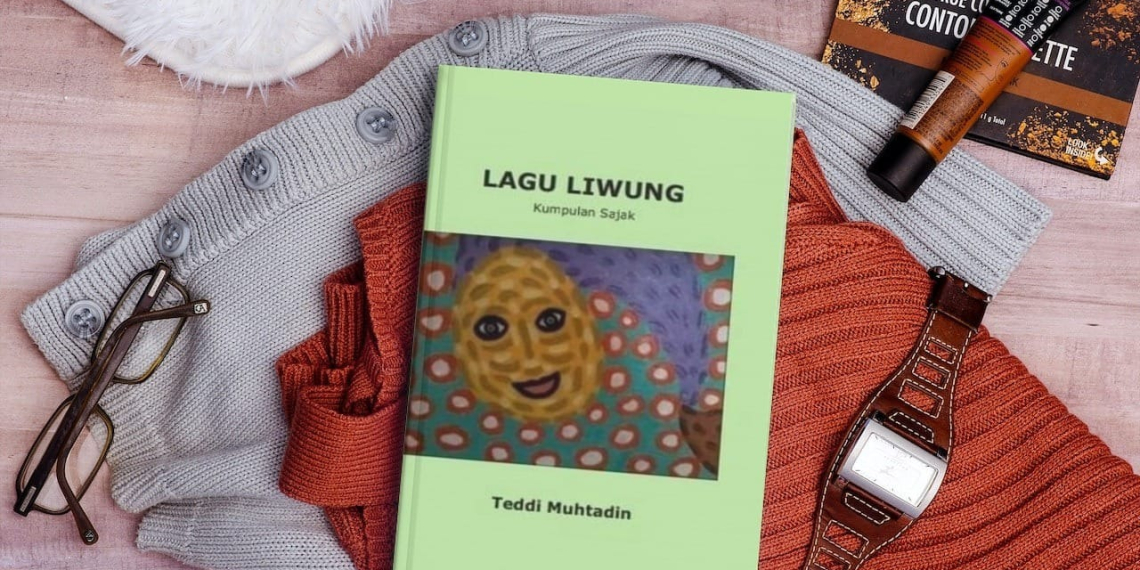

Di dalam gerbong, dingin malam merayap lewat jendela yang tak tertutup rapat. Kereta bergerak pelan, lalu semakin kencang. Obrolan pun mengalir: dari kabar keluarga, buku-buku baru yang dibaca, hingga kenangan diskusi literasi di Bandung dulu. “Kalian masih ingat waktu kita debat soal *Kafka* di kedai Jante?” tanya Ujianto sambil tertawa. Aku mengangguk, tapi pikiran sebagian masih terikat pada tas kecil di pangkuanku dan cemilan. Di dalamnya ada *Lagu Liwung* karya Teddi Muhtadin—buku kumpulan puisi yang disematkan oleh penulis beberapa tahun lalu.

Malam semakin larut. Ujianto sudah membungkus diri dengan sarung, sementara Andre memakai kupluk hitam sampai menutupi telinga juga Eddi Koben sudah menutup wajahnya dengan sal. Penumpang lain tertidur, digoyang-goyang ritme roda kereta. Aku? Tak bisa tidur. Mungkin karena kopi sore tadi, atau mungkin karena tangan ini gatal ingin membuka *Lagu Liwung*. Akhirnya, kuambil buku kecil berukuran 12×18 cm itu dari saku jaket. Di bawah lampu redup gerbong, kubaca puisi-puisi Teddi Muhtadin dengan pelan.

📚 Artikel Terkait

Lagu Liwung terbagi tiga bagian: Perjalanan, Kampung Halaman, dan Bersimpuh. Dua bagian pertama langsung menyergapku. Puisi-puisi di sana seperti percakapan dengan kenangan: ada jalanan Bandung yang bau aspal basah, pasar Cirebon yang riuh oleh teriakan penjual ikan, sampai lereng Merapi yang diam-diam mengamuk. Teddi berhasil menuliskan yang sederhana dengan cara yang tak biasa.

Kereta masih melaju. Angin malam menerobos lewat celah jendela. Kulihat Andre dan Ujianto sudah terlelap. Di luar, gelap pekat, sesekali terpotong cahaya lampu desa yang lewat. Aku menutup Lagu Liwung, lalu menyimpannya kembali ke jaket. Mungkin Teddi sengaja membuat *Bersimpuh* begitu—sebagai ruang yang belum selesai, seperti haji sendiri yang sering disebut sebagai perjalanan pencarian.

Tapi di luar semua kritik, buku ini mengingatkanku pada sesuatu: bahwa puisi tak harus selalu tentang yang sublim. Kadang, ia bisa lahir dari obrolan di warung kopi, debu stasiun, atau bahkan di gerbong kereta tua yang berderak menembus malam. Seperti malam ini: di antara teman-teman lama, buku kecil, dan puisi-puisi yang masih ingin bicara.

Yogyakarta masih delapan jam lagi. Tapi aku tak sabar. Sebab, di ujung perjalanan ini, ada pesta sastra—dan mungkin, diskusi seru lain yang akan kami bawa pulang sebagai oleh-oleh.

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini