Dengarkan Artikel

Oleh Nurul Hikmah, S.Pd.I., M.A

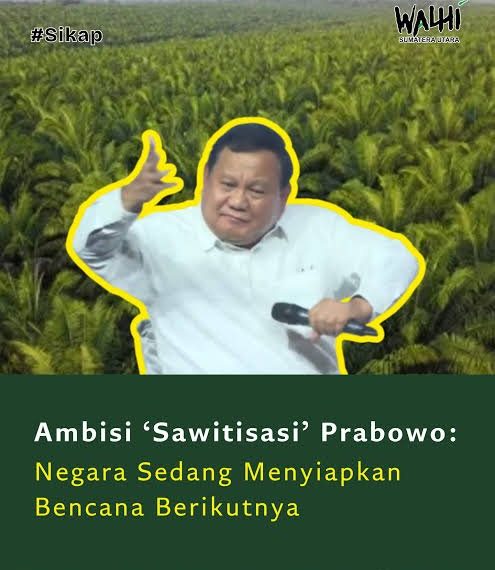

Penjajahan hari ini tidak lagi datang dalam bentuk senapan dan kapal perang. Ia hadir dengan proposal investasi, janji lapangan kerja, dan narasi pembangunan nasional. Di Indonesia, khususnya sejak era Orde Baru, kolonialisme ekonomi menemukan bentuk barunya melalui ekspansi perkebunan industri—terutama kelapa sawit—yang hingga kini meninggalkan luka ekologis dan sosial yang panjang.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi dijadikan mantra utama. Negara membuka keran investasi selebar-lebarnya, terutama di sektor kehutanan dan perkebunan. Hutan-hutan di Kalimantan dan Sumatra dipetakan ulang, bukan sebagai ruang hidup masyarakat adat, melainkan sebagai “lahan kosong” yang siap dikonversi. Di sinilah logika kolonial lama bekerja kembali: tanah dipisahkan dari manusia, lalu diserahkan kepada modal.

Skema yang digunakan nyaris selalu sama. Masyarakat diajak melepas tanah adat dengan iming-iming harga tinggi dan kompensasi sementara. Banyak yang tergoda—bukan karena serakah, tetapi karena terdesak. Setelah itu, negara dan perusahaan masuk membawa bibit, teknologi, dan sistem produksi baru. Masyarakat lokal diposisikan sebagai buruh atau petani plasma yang sepenuhnya bergantung pada perusahaan inti. Tanah boleh berada di kampung mereka, tetapi kendali tidak lagi di tangan mereka.

Kelapa sawit menjadi simbol paling jelas dari proses ini. Sejak 1980-an, sawit dipromosikan sebagai komoditas unggulan nasional. Di atas kertas, sawit menjanjikan devisa besar dan pertumbuhan ekonomi cepat. Namun di lapangan, terutama di Kalimantan dan Sumatra, sawit justru menjadi pemicu deforestasi masif, konflik agraria, dan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan.

Secara ekologis, sawit adalah tanaman monokultur yang rakus air. Akar serabutnya menyerap air tanah dalam jumlah besar tanpa kemampuan menyimpannya. Di lahan gambut, hal ini menyebabkan pengeringan masif yang membuat wilayah tersebut sangat rentan terbakar. Kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun tidak bisa dilepaskan dari ekspansi sawit. World Wildlife Fund mencatat bahwa perkebunan sawit berkontribusi besar terhadap hilangnya habitat dan penurunan keanekaragaman hayati di wilayah tropis, termasuk Indonesia (WWF, 2020).

Hutan hujan yang sebelumnya menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna berubah menjadi bentang hijau seragam yang sunyi secara ekologis. Tidak ada ruang bagi satwa liar, tidak ada keragaman tanaman, dan tidak ada keseimbangan alam. Sawit mungkin tampak produktif, tetapi produktivitas itu dibayar mahal oleh alam dan generasi mendatang.

📚 Artikel Terkait

Dampak sosialnya tidak kalah serius. Di banyak wilayah Kalimantan dan Sumatra, masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah ulayat, sumber pangan, dan identitas kultural mereka. Konflik antara warga dan perusahaan menjadi cerita yang berulang. Namun dalam narasi resmi pembangunan, suara-suara ini sering disisihkan demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ini mengingatkan kita pada praktik kolonial klasik: ketertiban dijaga, tetapi keadilan dikorbankan.

Selain sawit, tanaman industri lain seperti karet juga memiliki sejarah panjang dalam kolonialisme ekonomi Indonesia. Sejak masa Hindia Belanda, karet ditanam secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan industri global. Hingga kini, pola itu nyaris tidak berubah. Karet tetap menjadi komoditas ekspor mentah, sementara petani kecil menerima keuntungan paling kecil dalam rantai produksi.

Lebih jauh, monokultur industri bukan hanya merusak tanah, tetapi juga memutus pengetahuan lokal. Masyarakat dipaksa meninggalkan sistem pertanian beragam yang selama ratusan tahun terbukti adaptif terhadap lingkungan. Seperti dikatakan Vandana Shiva, “Monokultur tidak hanya menghancurkan keanekaragaman hayati, tetapi juga menghancurkan cara berpikir dan sistem pengetahuan masyarakat” (Shiva, 1993). Ketika satu jenis tanaman dipaksakan, satu cara hidup pun ikut disingkirkan.

Ironisnya, semua ini kerap dibungkus dengan bahasa kesejahteraan rakyat. Perkebunan industri disebut sebagai solusi kemiskinan, padahal yang terjadi sering kali adalah ketergantungan struktural. Masyarakat kehilangan kedaulatan atas tanah, pangan, dan masa depan mereka sendiri. Negara, dalam posisi ini, lebih sering bertindak sebagai fasilitator modal daripada pelindung rakyat.

Sudah saatnya Indonesia belajar dari luka panjang ini. Pembangunan tidak bisa terus diukur semata dari luas kebun dan angka ekspor. Keberlanjutan ekologis, keadilan agraria, dan kedaulatan masyarakat lokal harus menjadi pusat kebijakan. Diversifikasi pertanian, pengakuan hak masyarakat adat, serta penguatan ekonomi berbasis pengetahuan lokal bukanlah langkah mundur, melainkan syarat untuk masa depan yang adil.

Jika tidak, perkebunan industri akan terus berdiri sebagai pohon-pohon tinggi yang tampak menjanjikan dari kejauhan, tetapi akarnya perlahan menghisap kehidupan negeri ini.

Referensi

WWF. (2020). The Environmental Impact of Oil Palm Plantations. World Wildlife Fund.

Shiva, V. (1993). Monocultures of the Mind: Perspectives on Biodiversity and Biotechnology. Zed Books.

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini