Dengarkan Artikel

- Pengantar Buku Puisi Esai + Lukisan Soal Drama Manusia dalam Bencana Sumatra, 2026

Oleh Denny JA

Seorang ayah berjalan delapan puluh kilometer dengan kaki telanjang. Di punggungnya bukan hanya ransel kecil, tetapi langit yang retak.

Ia memanggil tiga nama di tengah arus yang tak menjawab.

Di desa lain, seorang ibu memeluk anaknya di tengah banjir. Ia tak lagi membedakan tubuhnya sendiri dari tubuh yang ia lindungi. Pelukan itu berubah menjadi bendungan terakhir antara kasih dan maut.

Di bukit yang gundul, tanah bergerak pelan seperti orang tua yang kehilangan tongkatnya. Enam nama terkubur tanpa sempat menjadi cerita.

Di pengungsian, seorang lelaki memakai daster. Martabatnya tak hanyut, tetapi dunia telah menukarnya dengan sekadar bertahan hidup.

Di hutan Batang Toru, belasan orang utan mati dalam sunyi. Tidak ada siaran pers dari tubuh yang membusuk.

Bencana selalu disebut musibah.

Tetapi di balik hujan yang deras, ada tangan yang pernah menandatangani izin atas nama pembangunan.

Di balik longsor, ada akar yang dicabut perlahan.

Buku ini lahir dari satu pertanyaan sederhana: Berapa banyak air mata harus jatuh sebelum kita berani menghentikan penyebab yang berhubungan dengan kebijakan publik dan korporasi.

-000-

Buku ini memuat dua belas puisi esai yang masing-masing adalah potret manusia dalam pusaran bencana Sumatra 2025–2026.

1. Dua Hari Ia Berjalan Mencari Istri dan AnakSeorang ayah berjalan 80 kilometer menembus banjir dan longsor, mencari keluarganya yang hilang.

2. Kampungku di Aceh HilangEmpat kampung lenyap. Seorang ayah menggenggam sandal anaknya, menyadari hutan yang ditebang ikut mematahkan masa depan.

3. Bukit Itu Menangis Menimbun Satu KeluargaBukit menjadi narator. Ia runtuh bukan karena hujan semata, tetapi karena keserakahan.

4. Aku dan Ibuku TerisolasiSeorang anak menyaksikan ibunya wafat bukan karena air, melainkan karena bantuan terlambat tiba.

5. Tinggalkan Ibu, Selamatkan Saja AdikmuPilihan paling kejam lahir di tengah hutan yang runtuh.

6. Di Pengungsian, Bapak-Bapak Itu Pakai DasterMartabat manusia diuji ketika bantuan datang tanpa ukuran yang tepat.

7. Dewi Menangisi Matinya Belasan Orang UtanKepunahan bukan metafora. Ia nyata, berdarah, dan sunyi.

8. Guru Itu Berjalan Kaki 120 KM Sambil Menahan LaparSeorang guru mencari jenazah ibunya dalam kota yang berubah menjadi lumpur.

9. Kupeluk Anakku Agar Tak Ikut HanyutPelukan ibu menjadi dinding terakhir melawan arus.

10. Tiga Prajurit Itu Pun HilangTentara gugur dalam tugas kemanusiaan. Banjir dan longsor tak membedakan, menelan segala.

11. Ia Mendengar Pemerintah Akan Bangun 15 Ribu Unit RumahHarapan menjadi nomor antrean. Satu banding sepuluh.

12. Lebih Berat Dibanding Tsunami AcehTrauma bukan hanya tentang tinggi air, tetapi tentang pengulangan luka.

-000-

Jika dibedah lebih dalam, terasa buku ini menyimpan tiga kekuatan dan keunikannya.

- Narasi Manusia Biasa sebagai Pusat Moral

Buku ini tidak berbicara dari podium. Ia berbicara dari lumpur.

Di dalam buku ini, tokohnya bukan menteri, bukan ahli meteorologi, bukan pejabat yang berdiri di depan mikrofon dengan rompi bencana.

Tokohnya adalah ayah yang kehilangan arah di tengah arus. Ibu yang memeluk anaknya hingga batas napas terakhir. Guru yang berjalan ratusan kilometer sambil menahan lapar. Lelaki di pengungsian yang martabatnya terlipat dalam selembar daster.

Mereka bukan simbol. Mereka manusia.

Ketika narasi dipusatkan pada manusia biasa, moralitas tidak lagi menjadi teori. Ia menjadi denyut.

Kita tidak sedang membaca statistik seribu korban. Kita sedang mengikuti satu napas yang tersengal. Satu panggilan nama yang tak dijawab. Satu sandal kecil yang mengapung di sungai.

Buku ini memilih untuk tidak berkhotbah. Ia tidak menuduh dengan telunjuk yang tinggi. Ia mengajak pembaca berlutut di tanah yang basah, mendengarkan bunyi lumpur yang menyerap langkah.

Di situlah kekuatannya.

Karena ketika tragedi diceritakan dari bawah, dari tubuh yang terluka, dari rumah yang hanyut, ia menjadi lebih dari berita. Ia menjadi cermin. Pembaca tidak lagi berada di luar peristiwa. Ia ditarik masuk, dipaksa merasakan, dipaksa bertanya:

Jika itu aku, apakah aku masih menyebutnya sekadar musibah?

-000-

- Perpaduan Fakta dan Fiksi Dramatis

Setiap puisi esai berakar pada berita nyata, tetapi dibentuk dalam dramatikasi yang menggugah.

Puisi esai dalam buku ini lahir dari berita singkat: angka korban, kilometer jarak tempuh, jumlah rumah yang hancur. Namun angka-angka itu tidak dibiarkan kering. Ia diberi wajah. Diberi suara. Diberi sejarah kecil yang mungkin tak pernah tercatat.

Berita mengatakan: “Pria berjalan 80 kilometer mencari keluarganya.”

Puisi bertanya: apa yang ia pikirkan di kilometer ke-60? Apakah ia masih percaya istrinya hidup? Apakah ia menyesali hari ketika pohon terakhir di kampungnya ditebang?

Berita mengatakan: “Belasan orang utan mati.” Puisi melihat rambut kemerahan yang masih melekat pada tengkorak. Puisi membayangkan bayi orang utan yang tak sempat belajar memanjat.

Di sinilah perpaduan itu bekerja. Fakta memberi akar. Fiksi memberi daging dan darah. Tanpa fakta, puisi bisa menjadi kabur. Tanpa dramatikasi, berita akan tetap dingin.

Buku ini berdiri di antara keduanya.

Ia menjaga kesetiaan pada peristiwa nyata, tetapi memberi ruang bagi imajinasi untuk menggali lapisan terdalam: rasa bersalah, penyesalan, kemarahan yang tak sempat diucapkan.

Dengan cara itu, pembaca tidak hanya mengetahui bahwa bencana terjadi. Ia ikut mengalami getarannya. Ia menyadari bahwa tragedi bukan sekadar kejadian di luar sana. Ia adalah konsekuensi dari keputusan-keputusan yang kita biarkan tumbuh diam-diam.

-000-

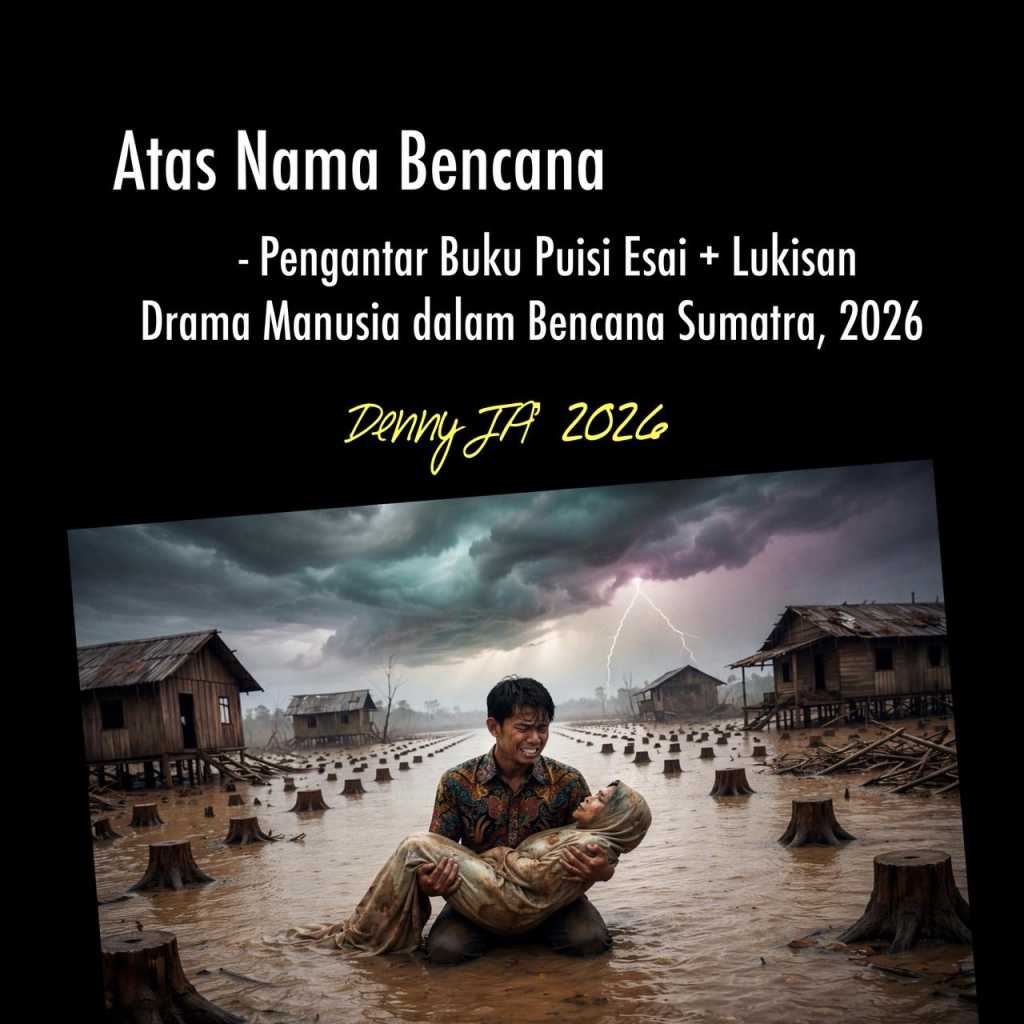

- Lukisan sebagai Resonansi Emosi

Lebih dari dua puluh lukisan memperdalam pengalaman membaca.

Kata-kata dalam buku ini sudah berat oleh lumpur dan air mata. Namun lukisan-lukisan yang menyertainya menghadirkan kesaksian lain yang tak kalah sunyi.

Seorang anak berdiri di pusaran air, tangan terulur seolah memohon pada langit yang tak menjawab.

Seorang lansia berdiri di antara tunggul-tunggul pohon, tanah retak seperti

peta yang patah.

Sepasang sandal kecil tergeletak di lumpur, lebih sunyi dari seribu pidato.

Seekor orang utan mati, tanpa upacara, tanpa kamera yang cukup lama tinggal.

Lukisan-lukisan itu tidak hanya menghias halaman. Ia memperlambat pembaca. Ia memaksa mata berhenti, memaksa hati bertahan beberapa detik lebih lama.

Ketika kata berbicara tentang kehilangan, lukisan menunjukkan wajahnya. Ketika puisi menyebut akar yang dicabut, kanvas memperlihatkan barisan tunggul yang tak berujung.

Ketika teks menyebut trauma, warna-warna kelabu dan cokelat mengendap di retina.

Puisi dan lukisan saling memantulkan luka yang sama.

Yang satu berbicara melalui bahasa. Yang lain melalui cahaya dan bayangan. Bersama-sama, mereka membentuk ruang sunyi di mana pembaca tidak hanya membaca, tetapi menyaksikan.

Dan dalam penyaksian itu, mungkin, lahir kesadaran bahwa bencana bukan sekadar peristiwa alam.

Ia adalah cerita yang kita tulis bersama, dan yang hanya bisa kita ubah, jika kita berani melihatnya tanpa berpaling.

-000-

Apa Itu Puisi Esai?

Puisi esai adalah jembatan antara fakta dan lirika. Ia lahir dari kegelisahan untuk menghadirkan peristiwa nyata ke dalam bahasa puitik tanpa kehilangan konteks sosialnya.

Berbeda dari puisi liris murni, puisi esai memuat:

• Data aktual.

• Catatan kaki.

• Referensi peristiwa nyata.

• Tokoh yang diinspirasi realitas.Puisi esai bukan sekadar keindahan kata. Ia kesaksian.

Gerakan ini lahir sebagai pembaruan dalam sastra Indonesia modern.

Sejak diperkenalkan, puisi esai berkembang menjadi komunitas lintas negara. Festival Puisi Esai ASEAN kini (di tahun 2026) telah berlangsung hingga edisi ke-5 di Malaysia.

Ia mempertemukan penyair dari berbagai bangsa dalam satu panggung kesaksian sosial.

Puisi esai juga mendapat pengakuan internasional melalui penghargaan BRICS yang menyoroti inovasi sastra berbasis realitas sosial di tahun 2026.

Dalam puisi esai, penyair bukan hanya pencipta metafora, tetapi juga saksi zaman.

-000-

Puisi Esai dalam buku ini juga ekspresi batin atas rusaknya lingkungan hidup di Sumatra. Kritik ini juga berlaku untuk wilayah lain.

Di Sumatra, peta bencana sebenarnya peta keputusan: garis konsesi, izin tambang, rencana tata ruang yang mengabaikan sungai dan lereng. Di sanalah puisi esai ini menancapkan pertanyaannya.

- Deforestasi Sistematis

Hutan-hutan Sumatra ditebang bukan hanya oleh tangan yang lapar, tetapi oleh sistem yang rakus. Bukan hanya oleh kapak petani kecil, tetapi oleh mesin-mesin besar yang datang dengan peta konsesi, stempel izin, dan tanda tangan resmi.

Akar-akar yang selama ratusan tahun memeluk tanah dicabut dalam hitungan hari. Hutan yang dulu menahan hujan seperti ibu menahan tangis anaknya, kini berdiri telanjang. Tanah kehilangan jari-jari yang menggenggamnya.

Ketika hujan turun, ia tidak lagi jatuh pada kanopi yang meredam. Ia langsung menghantam lereng yang gundul. Air mengalir tanpa hambatan, membawa lumpur, batu, dan nama-nama manusia yang tinggal di bawahnya.

Longsor lalu disebut musibah.

Padahal di balik setiap tanah yang meluncur, ada rapat-rapat yang pernah berlangsung di ruang berpendingin udara. Ada grafik keuntungan yang naik. Ada target produksi yang dikejar.

Puisi dalam buku ini tidak sekadar meratap. Ia membongkar hubungan antara pohon yang tumbang dan rumah yang terkubur. Ia menunjukkan bahwa bencana bukan kejadian mendadak. Ia adalah proses yang disiapkan pelan-pelan.

Dan kritik ini tidak berhenti di Sumatra. Ia berlaku di mana pun hutan diperlakukan sebagai angka, bukan sebagai napas dunia.

-000-

- Alih Fungsi Lahan dan Ekspansi Sawit

Bukit-bukit dikuliti demi sawit. Tambang emas menggali perut bumi seperti luka yang tak dijahit.

Di atas kertas, itu disebut pembangunan. Di laporan tahunan, itu disebut pertumbuhan. Tetapi di lereng-lereng yang kehilangan vegetasi, tanah berubah menjadi tubuh yang licin dan rapuh. Ia tak lagi mampu menahan hujan yang datang semakin ekstrem.

Setiap hektare hutan yang berubah menjadi kebun monokultur adalah satu lapis pelindung alam yang hilang. Sawit tumbuh rapi, seragam, efisien. Tetapi akarnya tidak sekuat hutan alami. Ia tidak menahan tanah dengan jaringan kehidupan yang kompleks.

Maka ketika hujan turun, air berlari lebih cepat. Sungai meluap lebih tinggi. Desa-desa tenggelam lebih lama.

Ekonomi mungkin tumbuh. Produk domestik bruto mungkin naik. Tetapi daya dukung alam runtuh tanpa suara.

Puisi esai dalam buku ini mengajak pembaca melihat ironi itu: bagaimana satu pohon sawit bisa berdiri di atas hilangnya ratusan pohon hutan. Bagaimana satu gram emas bisa lahir dari tanah yang kehilangan keseimbangan.

Dan di balik setiap ekspansi, ada keluarga yang tak lagi menemukan kampungnya di peta.

-000-

- Tata Kelola Sungai dan Infrastruktur yang Abai

Sungai bukan hanya aliran air. Ia adalah memori geografi. Ia tahu ke mana ia harus meluap ketika hujan datang.

Namun kota-kota dibangun tanpa mendengar ingatan sungai. Bantaran dipersempit. Rawa ditimbun. Saluran drainase dibuat sekadarnya, tidak disiapkan untuk curah hujan yang kini jauh lebih ekstrem akibat perubahan iklim.

Ketika hujan datang sekali, dua kali, tiga kali dalam intensitas tinggi, air tidak lagi punya ruang untuk menepi. Ia mencari jalannya sendiri. Ia memasuki rumah-rumah, sekolah, masjid, gereja.

Manusia lalu berkata: ini banjir kiriman. Padahal air hanya mengikuti ruang yang tersisa.

Puisi dalam buku ini menangkap kesedihan itu. Ia memperlihatkan bagaimana ruang yang salah kelola menjadi jebakan bagi manusia sendiri. Infrastruktur yang dibanggakan dalam brosur pembangunan tak sanggup menahan air satu malam.

Drainase yang tak dirancang untuk masa depan menjadi saksi bahwa kita membangun kota untuk hari ini, bukan untuk generasi berikutnya.

Dan ketika anak-anak tidur dengan sepatu di kaki karena takut banjir datang lagi, kita tahu: yang rusak bukan hanya sungai. Tetapi cara kita merencanakan hidup bersama alam.

-000-

Contoh Buku Puisi Dunia Bertema Bencana Ekologis berjudul Field Work, karya Seamus Heaney, 1979.

Dalam Field Work, Seamus Heaney menulis tentang tanah bukan sebagai latar, melainkan sebagai tubuh yang menyimpan memori.

Ia menggali lanskap Irlandia yang basah oleh sejarah: ladang gambut, rawa, tanah yang pernah menyerap darah konflik. Di sana, tanah menjadi saksi bisu atas kekerasan politik dan perpecahan sosial.

Heaney tidak berbicara tentang banjir atau longsor dalam pengertian bencana alam modern. Namun ia berbicara tentang luka yang melekat pada lanskap, tentang bagaimana bumi menyimpan jejak manusia, dan bagaimana manusia tak pernah benar-benar terpisah dari tanah yang ia pijak.

Dalam puisinya, kematian dan tanah berkelindan. Kubur, rawa, dan ladang menjadi metafora bagi sejarah yang tak selesai. Alam bukan korban. Alam adalah pengingat.

Persamaannya dengan buku puisi esai tentang Sumatra terletak pada kesaksian: keduanya melihat lanskap sebagai ruang moral. Tanah bukan objek mati. Ia berdenyut bersama sejarah manusia. Luka pada bumi adalah luka pada ingatan kolektif.

Namun perbedaannya signifikan. Heaney lebih simbolik, lebih metaforis. Ia tidak bertolak dari berita aktual atau data bencana tertentu. Ia membangun suasana melalui lapisan-lapisan bahasa yang padat dan reflektif. Tragedi hadir sebagai gema sejarah, bukan sebagai laporan peristiwa konkret.

Sebaliknya, buku puisi esai tentang Sumatra berdiri di atas kejadian nyata. Ia menyebut kilometer, jumlah korban, tanggal kejadian.

Ia menghubungkan pohon yang ditebang dengan rumah yang runtuh. Ia tidak hanya mengajak pembaca merenung, tetapi juga menatap sebab dan akibat secara langsung.

Jika Field Work adalah renungan sunyi atas lanskap yang menyimpan luka sejarah, maka puisi esai tentang Sumatra adalah kesaksian yang masih hangat: lumpurnya belum kering, air matanya belum sempat diseka.

Dan jika Heaney menghadirkan lanskap melalui imaji kata yang kuat, buku ini memperluasnya dengan lukisan visual: anak di pusaran air, tunggul hutan tak berujung, wajah orang utan yang mati dalam sunyi.

Di sana, kata dan gambar berdiri berdampingan. Tanah tidak hanya dibayangkan. Ia diperlihatkan.

Keduanya, pada akhirnya, mengingatkan satu hal yang sama: bumi menyimpan cerita. Dan ketika manusia lupa mendengarnya, bumi akan berbicara dengan caranya sendiri.

-000-

Perkawinan estetika dan etika ini mengubah duka

menjadi daya. la bukan nisan bagi yang hilang, melainkan kompas nurani agar kita berhenti memunggungi alam sebelum segalanya karam dalam sunyi yang abadi.

Bencana sering datang tanpa nama.

Kita menyebutnya takdir. Lalu kita melanjutkan hidup, menunggu hujan berikutnya.

Buku ini menolak lupa. Ia menulis ulang setiap air mata sebagai pertanyaan moral.

Jika bumi hanyalah angka,

jika hutan hanyalah komoditas,

jika sungai hanyalah proyek,

maka banjir hanyalah jawaban.

Atas nama bencana, buku ini berbicara bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan:

Tanah yang tak kita jaga

akan berhenti menjaga kita.***

Jakarta, 21 Februari 2026

REFERENSI

1. Heaney, Seamus. Field Work. Farrar, Straus and Giroux, 1979.

4. Denny JA. Bencana Sumatra: Puisi Esai. Cerah Budaya International, 2026. -000-

Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, minyak dan energi, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini