Dengarkan Artikel

Oleh: Novita Sari Yahya

Jejak Digital dan Demokrasi

Di era ketika kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT menjadi alat penting bagi divisi sumber daya manusia (HRD) dalam menyisir rekam jejak pelamar kerja, kebohongan sekecil apa pun semakin sulit disembunyikan. Jejak digital ibarat tato: sulit dihapus meski bisa ditutupi sementara.

Fenomena ini saya cermati setelah mengikuti diskusi publik tentang penggunaan AI dalam verifikasi biodata. Dari CV hingga riwayat postingan media sosial, semuanya bisa diurai dalam hitungan detik. Dunia kerja memang berubah, namun lebih jauh lagi, teknologi ini mengguncang fondasi demokrasi—membongkar citra semu yang selama ini menjadi senjata utama politik dan hiburan.

Demokrasi Digital vs. Demokrasi Mahal

Bayangkan Nepal. Pada September 2025, generasi muda Gen Z yang memimpin protes antikorupsi menggelar voting publik melalui platform Discord. Mereka memilih Sushila Karki sebagai perdana menteri interim perempuan pertama di negara itu. Proses ini lahir dari kemarahan atas larangan media sosial yang memicu kerusuhan berdarah.

Eksperimen tersebut memang bukan pemilu konstitusional, tetapi menjadi tonggak global: untuk pertama kalinya seorang pemimpin negara dipilih lewat kanal digital (BBC, 2025; RecordTV Africa, 2025). Peristiwa ini membuka mata dunia tentang potensi partisipasi politik yang cepat, murah, dan inklusif—dalam hitungan hari, bukan bulan penuh birokrasi.

Kontras dengan Indonesia. Pemilu 2024 menelan anggaran Rp71,3 triliun (Kementerian Keuangan, 2023). Dana sebesar itu setara dengan program makan gratis nasional untuk jutaan anak selama bertahun-tahun. Ironisnya, dana pajak rakyat lebih banyak tersedot ke panggung sandiwara politik: buzzer berbayar, iklan masif, hingga algoritma media sosial yang memanipulasi opini publik. Demokrasi kita menjadi mahal sekaligus dangkal.

Masalah Kualitas Wakil Rakyat

Mahalnya proses tidak menjamin kualitas hasil. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan dari 580 anggota DPR RI periode 2024–2029, sebanyak 63 orang (10,85%) hanya berpendidikan SMA atau sederajat, sementara 211 anggota tidak mencantumkan riwayat pendidikan lengkap.

Apakah ijazah segalanya? Tidak. Seperti dikatakan Rocky Gerung dalam Indonesia Lawyers Club (tvOne, 2019): “Ijazah hanyalah tanda tamat belajar, bukan tanda selesai berpikir.” Pandangan ini sejalan dengan Sutan Takdir Alisjahbana, yang menekankan kompetensi lahir dari daya kritis, bukan sekadar sertifikat.

Namun, di tengah kompleksitas kebijakan modern—dari transisi energi hingga reformasi ekonomi—standar pengetahuan minimum tetap penting. Bagaimana membangun visi jangka panjang jika fondasi intelektual rapuh?

Teladan Pemimpin Autentik Nusantara

Sejarah Indonesia menyajikan teladan pemimpin otentik. Haji Agus Salim dan Jahja Datoek Kajo adalah dua contoh. Mereka bukan lulusan universitas elite Eropa, tetapi sosok dengan integritas dan visi kebangsaan.

Jahja Datoek Kajo (1874–1942), demang dari Koto Gadang, Sumatra Barat, menolak label “inlander” dan menegaskan diri sebagai “Indonesier terhormat” di hadapan kolonialis (Integralis, 2013). Ia menggagas Studiefonds Koto Gadang, dana beasiswa komunal untuk menyekolahkan anak-anak desa ke HIS dan sekolah Belanda lainnya. Ia juga memimpin inisiatif pengelolaan air bersih (waterleiding) yang membuat Koto Gadang dikenal sebagai “desa seribu dokter.”

Pemimpin seperti Jahja lahir dari aksi nyata, bukan citra digital. Kontras dengan hari ini, ketika buzzer politik dengan ribuan akun bayaran membanjiri ruang maya dengan narasi emosional, seolah-olah menggantikan rekam jejak substantif

Drama Ijazah Palsu dan Branding Semu

Di era kini, polemik ijazah palsu pejabat publik berulang seperti drama tanpa akhir. Ijazah bukan lagi simbol pencapaian, melainkan alat manipulasi. Fenomena ini saya sebut branding halu-halu: citra semu yang dipoles glamor melalui media sosial, namun kosong substansi.

Menurut laporan We Are Social (2024), sekitar 70% konten politik di TikTok berasal dari akun terorganisir, sering kali memakai hoaks atau bahkan deepfake. Fenomena ini lebih menyerupai perang informasi yang melahirkan “pemimpin instan.”

Populisme Digital: Pelajaran Global

Fenomena serupa terjadi di berbagai negara. Yascha Mounk (2018) menyebutnya the age of populism—era ketika pemimpin naik lewat retorika emosional yang diperkuat teknologi digital.

Donald Trump di AS memenangkan 2016 dengan memanfaatkan polarisasi Twitter, menghasilkan erosi kepercayaan publik terhadap institusi (Pew Research, 2020).

Hugo Chávez di Venezuela tampil sebagai pembela rakyat, namun meninggalkan inflasi jutaan persen (IMF, 2018).

Jair Bolsonaro di Brasil mengandalkan WhatsApp, tetapi kebijakannya anti-sains memperburuk pandemi COVID-19, menewaskan ratusan ribu orang (The Lancet, 2022).

Rodrigo Duterte di Filipina membangun citra “tegas” lewat YouTube, tetapi meninggalkan ribuan kasus eksekusi ekstra-yudisial (Amnesty International, 2023).

Semua ini adalah branding halu-halu: pencitraan digital yang menutupi realitas kebijakan. Indonesia jelas tidak kebal. Survei Indikator Politik (2024) menunjukkan 40% pemilih muda menentukan pilihan berdasarkan konten viral, bukan program kebijakan.

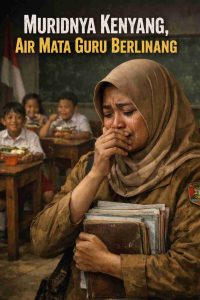

Branding Semu di Dunia Hiburan

Fenomena pencitraan semu juga kental di dunia hiburan. Analisis media menunjukkan bahwa sebagian besar konten digital pemenang ajang pageant berfokus pada gaya hidup glamor, sementara slogan “women empowerment” hanya menjadi kemasan manis.

Kasus terbaru memperjelas paradoks ini. Seorang queen yang baru saja dinobatkan ternyata, setelah verifikasi rekam jejak media sosial, terungkap kerap tampil dalam pesta miras tequila. Hampir 80 persen unggahan di akun pribadinya berisi pose dengan bikini two-piece, menampilkan estetika tubuh semata ketimbang gagasan pemberdayaan perempuan yang selalu ia gaungkan di panggung.

📚 Artikel Terkait

Pertanyaan publik pun mengemuka: di mana konsistensi antara narasi empowerment dan rekam jejak digitalnya? Mengapa juri maupun lembaga verifikasi tampak abai terhadap kontradiksi mencolok ini?

Jawabannya sama dengan dunia politik: lebih mementingkan citra dibanding substansi. Dari panggung hiburan hingga kursi DPR, citra mengalahkan kompetensi. Di dunia hiburan, gaya hidup hedonis dijadikan branding sukses; di politik, buzzer dan manipulasi digital dianggap kampanye efektif. Keduanya mencerminkan budaya halu-halu yang dibentuk algoritma, bukan prestasi nyata.

Fenomena ini bukan hanya di Indonesia. Studi feminist media (Banet-Weiser, 2018) menunjukkan bahwa narasi empowerment sering dijadikan komoditas pemasaran, sementara praktiknya justru menekankan citra tubuh, konsumerisme, dan glamoritas—bukan keberdayaan substantif.

Mental Inlander dan Bayangan Kolonial

Fenomena ini memiliki akar panjang. Sejarawan B.H.M. Vlekke (2008) dan M.C. Ricklefs (2012) mencatat bagaimana pribumi kolonial sering digambarkan sebagai kelas kecil yang mudah terpesona kemewahan. Meski sarat bias, warisan ini tampak dalam politik uang dan perilaku pemilih yang silau viralitas.

Namun sejarah juga membantah stereotip tersebut. Dari “inlander” lahir tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Sutan Syahrir, yang menekankan nation and character building. Mereka mengajarkan otentisitas: ucapan, pikiran, dan tindakan harus selaras.

Peran Media dan Teknologi

Media dan institusi publik kini ditantang untuk lebih berani. Verifikasi rekam jejak digital seharusnya menjadi standar: baik untuk calon legislatif maupun figur publik lainnya. AI dapat dipakai sebagai alat deteksi cepat, bukan hanya untuk rekrutmen kerja, tetapi juga demi kualitas demokrasi.

Di Nepal, Discord dipakai untuk melawan korupsi. Di Indonesia, AI bisa membantu membongkar ijazah palsu atau jaringan buzzer. Regulasi juga mendesak. Uni Eropa telah melangkah dengan Digital Services Act (2023), yang mewajibkan platform memberi label pada konten berbayar. Indonesia membutuhkan langkah serupa.

Kembali ke Teladan Sejarah

Kisah Jahja Datoek Kajo dan Agus Salim mengingatkan bahwa kepemimpinan lahir dari aksi nyata, bukan pencitraan digital. Jahja membangun pendidikan dan infrastruktur air bersih; Agus Salim membela rakyat dengan argumen tajam di Volksraad. Mereka menunjukkan bahwa otentisitas lebih berharga daripada sekadar viralitas.

Rocky Gerung benar: ijazah hanyalah tanda tamat belajar, bukan akhir berpikir. Demokrasi digital tidak boleh lagi terjebak pada tipuan branding semu.

Penutup

Indonesia butuh pemimpin otentik, bukan “manusia jadi-jadian” hasil rekayasa algoritma. Dari DPR hingga panggung hiburan, publik berhak menuntut rekam jejak yang nyata.

Sudah waktunya kita berhenti silau pada citra halu-halu. Demokrasi seharusnya melahirkan pemimpin dari integritas dan kerja nyata, bukan dari konten viral atau ijazah palsu.

Seperti seruan Jahja di Volksraad: “Indonesia terhormat!” Itu bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nurani.

Referensi

Amnesty International. (2023). Philippines: Human Rights Report.

Banet-Weiser, S. (2018). Empowered: Popular Feminism and Popular Misogyny. Duke University Press.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Politik 2024.

BBC News. (2025). “Nepal Gets First Female PM after Deadly Unrest.”

Integralis. (2013). Yahya Datuak Kayo [Jahja Datoek Kajo]. Blogspot.

Kementerian Keuangan RI. (2023). Menghitung Biaya Demokrasi.

Mounk, Y. (2018). The People vs. Democracy. Harvard University Press.

Pew Research Center. (2020). Political Polarization and Media.

RecordTV Africa. (2025). “The First World Leader Elected via Discord.”

Ricklefs, M.C. (2012). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Serambi.

Rocky Gerung. (2019). Wawancara di Indonesia Lawyers Club, tvOne.

The Lancet. (2022). COVID-19 Excess Deaths in Brazil.

Vlekke, B.H.M. (2008). Nusantara: Sejarah Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia.

We Are Social. (2024). Digital 2024: Indonesia.

Novita sari yahya

Kegiatan sehari-hari penulis dan peneliti.

Penulis buku

1..Romansa Cinta

2.Padusi: Alam Takambang Jadi Guru

3. Novita & Kebangsaan

4. Makna di setiap rasa antologi 100 puisi bersertifikat lomba nasional dan internasional

5. Siluet cinta, pelangi rindu

6. Self Love : Rumah Perlindungan Diri.

Kontak pembelian buku : 089520018812

Instagram: @novita.kebangsaan

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini