Dengarkan Artikel

Oleh Awalin Ridha, S. Pd

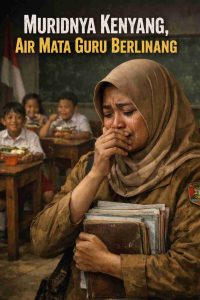

Menjadi guru di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa. Di banyak sekolah, ruang kelas masih gelap tanpa listrik, papan tulis sudah lusuh, dan buku pelajaran sangat terbatas.

Data Kemendikbudristek 2025 menunjukkan masih ada sekitar 5.758 sekolah di wilayah 3T yang belum tersambung listrik dan sekitar 10.692 sekolah yang belum memiliki akses internet.* Dalam kondisi seperti ini, digitalisasi pendidikan yang sering digaungkan hanya terdengar mewah di atas kertas, tetapi hampa di lapangan.

Realitas yang dialami sering kali lebih mengguncang daripada sekedar data. Di Kabupaten Alor, kepala sekolah dan guru harus keluar kelas mencari sinyal sekadar untuk mengirim materi pelajaran atau mengikuti rapat daring bahkan kadang rapat digelar di gerbang kampung demi mendapatkan koneksi.

Di Asmat, Papua, sekolah desa hanya bisa dicapai dengan perahu sungai, dan guru-siswa baru bisa bertemu ketika air pasang. Pendidikan bagi anak-anak di sana bukan hak otomatis, melainkan perjuangan penuh risiko dan kesabaran.

Pemerintah memang tidak sepenuhnya diam. Program digitalisasi pembelajaran mulai digulirkan; pada 2025 tercatat lebih dari 33 ribu sekolah di wilayah 3T mendapat bantuan smart board, laptop, internet satelit, hingga panel surya.

Kemendikdasmen bahkan merencanakan revitalisasi 1.623 sekolah 3T pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp2 triliun. Namun biaya membangun atau merenovasi sekolah di Papua Pegunungan bisa mencapai Rp800–900 juta, tiga kali lipat dari biaya di Jawa Barat. Upaya ini terasa seperti menambal ban bocor, bukan mengganti ban yang aus.

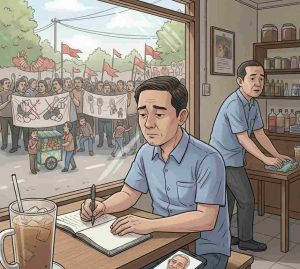

Sayangnya, di Indonesia urutannya sering terbalik. Pendidikan ditempatkan sebagai “program pendukung” di belakang agenda populis; dana besar mengalir untuk subsidi energi atau program konsumsi massal seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara guru di perbatasan bertugas tanpa rumah dinas layak dan tanpa akses transportasi memadai.

📚 Artikel Terkait

Beberapa provinsi bahkan belum memenuhi alokasi 20% APBD untuk pendidikan, ada yang hanya 4–5%, sebuah tanda jelas bahwa prioritas masih melenceng dari konstitusi. Tidak salah jika gizi anak menjadi perhatian, tetapi pendidikan tidak boleh ditempatkan di kursi belakang.

Apa gunanya anak tumbuh sehat secara fisik jika sekolahnya roboh, gurunya tak sejahtera, dan pelajarannya tak tersampaikan karena listrik serta internet tak tersedia? Pertanyaan yang seharusnya menggugah: apakah cukup anak-anak hanya diberi makan bergizi tanpa diberi ruang belajar yang layak?

Jika menengok ke Cina, kita bisa melihat bagaimana negara tersebut sejak awal 2000-an menempatkan pendidikan sebagai tulang punggung pembangunan. Program Project Hope membangun puluhan ribu sekolah di pedesaan dan mendukung jutaan siswa miskin agar tetap belajar.

Pada 2003, pemerintah Cina meluncurkan Modern Distance Education Programme untuk menghubungkan lebih dari 100 juta siswa desa dengan materi pembelajaran digital melalui satelit dan laboratorium komputer. Langkah ini diteruskan dengan strategi “Internet Plus Education” yang pada 2015 saja mengucurkan dana sekitar ¥61 miliar (lebih dari Rp130 triliun), sehingga pada 2016 sekitar 95% sekolah di Cina sudah tersambung internet, dengan 60% di antaranya memiliki broadband berkecepatan tinggi. Kini, hampir semua sekolah dasar dan menengah di pedalaman Cina memiliki ruang multimedia, akses internet, dan guru yang dilatih untuk mengajar dengan teknologi digital.

Bandingkan dengan Indonesia, *di mana ribuan sekolah di 3T masih gelap tanpa listrik dan koneksi internet pada 2025*. Sementara Cina sudah memastikan siswa di desa-desa terpencil mengikuti pelajaran berkualitas sama dengan kota besar sejak lebih dari satu dekade lalu

Ironisnya, negara justru lebih fokus membiayai program-program populis seperti MBG ketimbang memastikan setiap anak memiliki ruang belajar yang layak dan setiap guru mendapat kesejahteraan memadai.

Guru di wilayah 3T bukan pelengkap pembangunan, tetapi garda depan peradaban. Mereka tetap mengajar meski fasilitas hampir nihil, tetap mencerdaskan anak-anak bangsa meski gaji tak cukup. Jika negara gagal memberi mereka kesejahteraan, jaminan sarana, dan dukungan infrastruktur, jangan heran bila kesenjangan pendidikan semakin lebar.

Pendidikan tidak boleh dipandang sebagai sektor tambahan. Ia adalah fondasi utama pembangunan itu sendiri. Bangsa ini tidak akan maju dengan perut kenyang semata, tetapi dengan pikiran yang tercerahkan. Saat negara salah langkah menempatkan prioritas, masa depan generasi kita yang membayar harganya.

Penulis : Awalin Ridha, S. Pd

Pemerhati Pendidikan, Sosial dan Politik

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini