Dengarkan Artikel

Oleh Dayan Abdurrahman

Hari ini, meja dapur masyarakat Aceh menjadi cermin paling jujur dari wajah ekonomi daerah. Ketika harga beras melambung, cabai merah terasa seperti emas, dan ikan asin menjadi kemewahan tersendiri, maka kita tidak sedang membicarakan sekadar inflasi biasa. Ini krisis yang nyata. Bukan hanya di Jakarta, tetapi juga menyentuh setiap sudut rumah di Aceh. Jika dapur-dapur rakyat mulai sepi dari asap, maka meja-meja pemerintah perlu segera berasap ide dan solusi.

Mengapa Krisis Ini Terjadi?

Pertama-tama, kita perlu jujur bahwa krisis ekonomi di Aceh, bukan semata-mata dampak dari fluktuasi global atau pandemi yang lalu. Faktor eksternal memang berkontribusi, tapi akar krisis ini tumbuh subur dari tanah yang kita rawat sendiri—atau justru yang kita biarkan terlantar. Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam, dana otonomi khusus (Otsus), dan peluang investasi yang besar. Namun, mengapa kemiskinan masih tinggi, pengangguran tetap menganga, dan harga kebutuhan pokok melesat tanpa kendali?

Masalah struktural menjadi pangkalnya. Ketergantungan yang berlebihan pada dana pemerintah pusat dan dana Otsus telah membuat banyak sektor ekonomi lokal tidak berkembang secara mandiri. Alih-alih membangun sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis lokal, anggaran habis dalam proyek-proyek instan tanpa keberlanjutan. Banyak petani menjerit karena pupuk langka atau mahal, nelayan kehilangan semangat karena harga hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya melaut. Krisis ini adalah hasil dari kebijakan yang salah urus, bukan sekadar takdir.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Tak perlu kita menunjuk satu-dua individu, tapi sistem dan manajemen pemerintahanlah yang perlu dikritisi. Pemerintah daerah, mulai dari eksekutif hingga legislatif, punya tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran, merancang kebijakan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, terlalu sering kita jumpai kebijakan yang tidak tepat sasaran, pengeluaran yang boros, dan program yang tidak menyentuh kebutuhan riil rakyat.

Kita tidak bisa terus menyalahkan pusat, karena Aceh telah diberi keistimewaan dan kekhususan. Namun apa yang terjadi dengan dana Otsus yang selama ini digelontorkan? Sudahkah digunakan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang, atau hanya habis untuk belanja rutin, perjalanan dinas, dan pembangunan fisik yang megah, namun tak berguna?

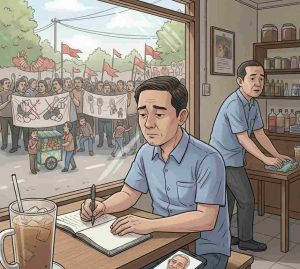

Para pejabat seolah sibuk dengan angka dan laporan, tetapi lupa bahwa rakyat mengukur keberhasilan dari isi piring, bukan isi dokumen. Ada ironi yang menyakitkan ketika rakyat antre membeli minyak goreng murah, sementara pemerintah sibuk memamerkan pencapaian dalam seminar dan baliho.

Dampaknya: Lebih dari Sekadar Harga Naik

📚 Artikel Terkait

Krisis ekonomi bukan hanya soal harga naik. Ini soal daya tahan sosial. Ketika ekonomi rumah tangga rapuh, anak-anak terpaksa putus sekolah, angka kriminalitas meningkat, dan kepercayaan terhadap pemerintah menurun drastis. Lebih parah lagi, krisis ekonomi bisa merusak nilai-nilai sosial dan agama yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat Aceh.

Kita mulai melihat bagaimana relasi sosial menjadi tegang: antar pedagang saling curiga, warga saling berebut bantuan, dan muncul kecenderungan saling menyalahkan. Ketika perut kosong, hati mudah panas. Dan di tengah keterjepitan itu, muncul kelompok-kelompok yang mencoba mengambil keuntungan dengan memanipulasi isu agama atau politik demi kepentingan sempit.

Solusi: Kembali ke Akar, Bangun dari Bawah

Solusi bukan terletak pada pinjaman luar negeri atau menunggu bantuan pusat. Aceh harus membangun dari bawah—dari dapur rakyat ke meja perencanaan pemerintah. Manajemen krisis ekonomi harus berbasis pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, dan penguatan sektor produktif lokal.

Pertama, pemerintah harus mendata ulang potensi ekonomi lokal secara jujur. Tidak hanya dalam bentuk laporan indah, tetapi pemetaan riil yang melibatkan petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM. Kedua, kebijakan subsidi dan bantuan harus lebih tepat sasaran. Jangan sampai bantuan sosial jatuh ke tangan mereka yang sebenarnya tidak berhak, sementara rakyat miskin asli justru tak kebagian.

Ketiga, perlu ada reformasi tata kelola dana Otsus. Dana ini seharusnya menjadi investasi jangka panjang, bukan “uang jajan” tahunan. Perlu dikawal oleh publik dan lembaga independen agar penggunaannya benar-benar menyentuh akar persoalan: pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja.

Keempat, kembalikan semangat kemandirian ekonomi dalam Islam dan adat Aceh. Islam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maka, pemerintah harus mendorong semangat berwirausaha, koperasi syariah, dan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dan dayah.

Penutup: Suara Dapur adalah Suara Kebenaran

Sudah waktunya suara dapur rakyat dijadikan indikator kebijakan, bukan hanya survei dari lembaga riset atau grafik makroekonomi. Kalau rakyat makan seadanya, maka pejabat juga jangan makan mewah. Kalau rakyat bingung cari minyak goreng, pejabat juga harus malu untuk bicara tanpa solusi.

Aceh bisa bangkit jika pemerintah mau mendengar bukan hanya dari ruang rapat, tapi dari suara pasar, suara nelayan, suara petani, dan tentu saja—suara dari dapur. Karena di sanalah realitas ekonomi berbicara paling jujur.

Dan jika para pemimpin masih abai, maka pertanyaannya bukan lagi “kapan krisis ini berakhir?”, tapi “siapa yang masih peduli pada rakyat?”

Kita berharap masih ada yang peduli, dan kita semua masih punya harapan.

Penulis adalah peminat isu sosial dan pendidikan.

🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini